製造業のDXを推進するシステムなどを紹介する展示会「製造現場DX展」(主催:産経新聞社)が2025年9月10〜12日、東京ビッグサイトで開催され、Koto Online編集長の田口紀成が講演を行いました。

田口はKoto Onlineの連載を通じて、70社を超える企業の幹部やDX担当者にインタビューを実施。「現場の声から読み解く製造DXの真実」と題された本講演では、取材を通じて感じた、DXのよくある失敗パターンや成功する組織の共通点などを紹介しました。

本記事では、講演内容を抜粋してお伝えし、ものづくりの世界でDXを推進するためには何が必要なのか、実際の企業の事例とともにポイントを紐解きます。

目次

DXは「キラキラ」した側面ばかりではない、現実に即した情報を広く届けるために

※以下、講演内容の抜粋です。

「製造DX」とインターネットで調べると、キラキラした話がたくさん出てきます。しかし、メディアで紹介されるようなストーリーは、実際にDXに取り組んでいる現場の一つの側面しか伝えていないことも多くあります。DX支援に携わってきた立場として、現実と世の中に出ている情報との間に乖離があるのでは、という思いがありました。実際にDXを成功させている企業はどのように取り組んでいるのか、現実に即した本当の姿を紹介したいと考え、このメディアを始めました。

私は、このKoto Onlineの編集長として、製造業を中心に70社を超える企業にインタビューを行ってきました。今回は、「現場の声から読み解く製造DX真実」と題して、取材を通じて私が感じたDXを成功に導く企業の3つの共通点を紹介したいと思います。

DXでよくある4つの「失敗パターン」とは

成功する企業の共通点の前に、まずはよくある「DXの失敗パターン」をお伝えします。

1つ目は、「目的と理解の欠如」です。経営層がスローガンを掲げても、意味するところを現場がしっかりと理解できていなければ、DXはうまくいきません。何をどう改善すれば良いのかを曖昧なまま進めてしまうと、個別最適になってしまい、本来の目的と異なる結果を招き、迷走が始まります。

また、経営層がDXの意味を本質的に理解していないケースもあります。単なるIT化に終始してしまい、真の変革につながらない、というのもよくある失敗パターンです。

そして2つ目は、「前提・準備の不足とズレ」。DXを実行するためには、そもそもの準備や前提が必要です。例えば、データがちゃんと整っているか、それがアクセスできる状態になっているか。そこが出来ていなければ、そもそも実行ができません。また、DXを担う人材が揃っているかも重要です。DXを推進しようとしたものの、適切な人材を確保できず、大量生産や開発で失敗するケースもあります。私がインタビューをした企業で、「人材は充分足りています」というところは一つもありません。人材をいかに確保するかは、日本全体の課題と言えます。

3つ目が、「現場や文化との乖離」です。DXをすすめる過程で、例えば新しいシステムを導入することがあると思います。しかし、それが現場の実態と乖離していると、入力の手間が必要以上にかかるなどして、実際に使用されないものになってしまいます。

文化的な抵抗や、部門の断絶という障壁も考えられます。職人気質が強い会社などの場合は、現場の理解を丁寧に得ながら進めなければ、反発が起きてしまいます。また、個別の部門ごとに改善を進めたところで、連携ができなければ全体としての最適化はなかなか達成できません。それぞれの企業に特有の現場や文化を巻き込んではじめて、DXの真の定着をはかることが可能となります。

最後の4つ目は「過去の成功に固執」するという失敗パターンです。私たちもシステムインテグレーションをする中で、「過去にこうやってうまくいったので、今回もこうしましょう」とお客様に提案することがあります。しかし、例えばAIなどが顕著な例ですが、過去にうまくいったソリューションと、最新技術の差は、当然ながら広がっていきます。成功体験に固執すると、成功体験そのものが障害となり、現在最適なものを選択できなくなってしまいます。

こうしたよくある失敗は、皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。DXという言葉が出てきたのは、確か2017、2018年ごろだったと記憶しています。それからもう7、8年経っていますが、紹介したような問題はなかなか消えず、今なお残っています。つまり、これらは普遍的な問題であると意識をして、DXに取り組む必要があると考えています。

成功企業の共通点①:定量化と数値管理

こうした課題を踏まえた上で、では、DXを成功に導く組織というのは、どんな性質を持っているのか、うまくいっている企業に共通するポイントをまとめてみました。

1つ目は「定量化と数値管理」です。生産現場の目標管理からKPI設計、人事評価に至るまで、徹底して数値化して定量的に評価することが、DXを成功に導く重要なカギとなります。それができていると、実際に今やるべきことに対してどのぐらいの金額、どのぐらいのリソースをかけられるのか、どういう効果が得られるのか、つまり、投資に対する効果を正しく判断することができます。

定量化と数値管理は当たり前だと感じる方もいるかもしれませんが、ROIだけではなく、「成り行きの未来」までをしっかり定量化できている企業は、恐らくあまりないのではないでしょうか。成り行きの未来とは、このまま何もしなかった場合に訪れる未来の姿です。これをやらなかったら、5年後、10年後にどうなるのか。それを推測して数値化することで、今、これだけのコストをかけてやるのが妥当かどうか、結論を導くことができます。定量化と数値管理を徹底してこそ、企業が挑戦できる環境が整うと考えています。

それを実践している企業の例が、グローリー株式会社です。同社は主に貨幣処理機を製造していて、少子化や定年によって減っていく人員、そしてキャッシュレス化による需要減などから減らしていく機能に従事している人員、つまり新たな機能へ従事することに変わっていく人員とを算出し、10年後に「人員が40%減っても生産業務が実施できる工場の体制創り」に挑んでいます。数値に基づいた正確な将来予測が、今、必要な施策は何かの判断を可能にしている、という一つの成功事例といえます。

【関連記事】100年企業のグローリーがMES導入を3年間で全社展開を成功させた秘訣とは

成功企業の共通点②:チャレンジをよしとする文化

DXを成功に導く企業の共通点の2つ目は、「チャレンジをよしとする文化」です。1つ目の数値化・定量化ができていることが前提になりますが、成功している企業は、やらなかったときにどうなるのかという成り行きの未来をしっかりと認識した上で、「やる」という判断に合理性を持たせている、つまりチャレンジに前向きである組織が多いと感じています。

よりチャレンジしやすい組織を作るために、各社さまざまな工夫をしています。例えば光学機器メーカーの株式会社タムロンは、現業の取り組みと新事業へのチャレンジとをPL上分けられるようにしたり、新しい取り組みで結果が出る前の途中経過を人事評価に反映させたりしています。また、オープンイノベーションやM&Aにも注力し、新たな事業が生まれやすい環境を整えています。

【関連記事】一丁目一番地と位置づけた新規事業、「撮るから測る」でさらなる飛躍を目指す、タムロンの挑戦

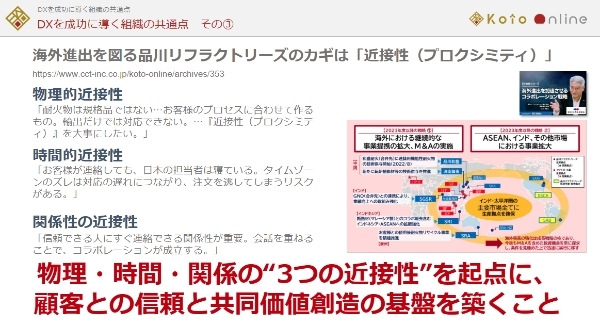

成功企業の共通点③:経営、従業員、顧客の距離が近い

3つ目は、「経営、従業員、顧客の距離が近い」ということ。

「距離」にはいろいろな観点がありますが、製鉄などの高温プロセスに不可欠な耐火物を製造する品川リフラクトリーズ株式会社では、顧客に対して「物理的・時間的・関係性」における3つの「近接性」を重要視し、海外事業を展開しています。物理的な距離だけではなく、時差を意識させない対応をしたり、何かあった際にすぐに連絡を取り合える関係性を構築したりすることで、海外の顧客と価値を共に創造できる基盤を造っています。

【関連記事】海外進出を図る品川リフラクトリーズのカギは「近接性(プロクシミティ)」

また、便器などの衛生陶器を製造・販売するTOTO株式会社では、社是にもある「良品と均質」の精神が今も根付き、徹底した品質の追求をしています。しかし、ともするとこうした品質に対する評価は「現場の勘と経験」に頼りがちです。TOTOではこの良品と均質という理念をデータに基づき定量化して継承することにチャレンジしているのですが、その際に重要視しているのが、実際にDXを推進する組織と経営層とが対話を重ね、意識を揃えることです。

経営層が思う良品と均質とは何なのか、それをデータとして表現するためには何が必要か、コミュニケーションを密にして合意を形成した上で進めることで、長い歴史で培ってきた技術やノウハウを数値化し、継承できる形にしようと取り組みを続けています。

【関連記事】成功のカギは「良品と均質」を追求する理念の浸透 創立107年のTOTOが挑むデジタル活用

成功企業で「デジタルの内製化」が進んでいる

「定量化・数値管理」、「チャレンジをよしとする文化」、「経営・従業員・顧客の距離が近い」。私が考えるDXを成功に導く企業の共通点は、この3つです。それぞれのパートで紹介した事例をみると、直接DXとは関係ないように見える取り組みもあったかと思います。今、DXという手段があるからそれを活用しているだけであり、業務改善、企業の改革を成し遂げようとした際に、ここで取り上げた共通点は成功に不可欠な要素と言えるのではないでしょうか。

そして最後に、追加でもう一つお伝えしたいのが、これらの成功する組織で「デジタルの内製化」が進んでいるということです。

背景にあるのは、人手不足です。外部にお願いしようとしても、良い人材はなかなか簡単には見つかりません。お伝えしたように2018年ぐらいからDXの必要性が認識され、しかも担う人材が不足している状況を考えると、「中で育てよう」と動く企業が増えるのは自然の流れだと感じています。

インタビューをしていると、内部の人材育成、そしてデジタルの内製化が進んでいることを実感します。特に、生成AIが出てきたことで、その動きは加速しています。例えば要件を決める際でも、誰かに頼ることなく、AIとコミュニケーションすることで解決することが可能になっています。生成AIの登場は、この内製化を破壊的に進める要因になっていると思います。

重要なのは、内製化するときにすべてのリソースを自社で抱えているのではなく、ノウハウを社内に残した上で、それ以外の部分を外部に任せている、という点です。内部に残すべきノウハウは何かを切り分けて、その部分は自社で固めたデジタルの内製化が進んでいる、というのが、今の動きになっています。

今回は、「現場の声から読み解く製造DXの真実」として、70を超える企業にインタビューをして私が感じた成功する企業の共通点をご紹介しました。ご清聴ありがとうございました。

【注目コンテンツ】

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー

・DX人材は社内にあり!リコーに学ぶ技術者リスキリングの重要性

・サービタイゼーションによる付加価値の創造と競争力の強化