グループの中核事業会社として、貨物運送を中心に、工場内物流、海上運送、国際物流など、幅広く物流事業を展開しているセンコー株式会社。データを活用した物流にいち早く取り組み、顧客ごとに対応したシステムを作り上げて成長を続けてきました。しかし一方で、システムの老朽化や間接費の増大などの課題に直面し、現在、業務の変革に取り組んでいます。

「ものづくりDXのプロが聞く」は、Koto Online編集長の田口紀成氏が、DXの最前線を各企業にインタビューするシリーズです。今回は、新卒で入社以来さまざまな現場で業務に携わってきたというセンコー株式会社 事業政策推進本部 DX推進部 部長の𠮷田聡氏に、物流の大手企業として迫られる業務改革の必要性、培った経験をもとにした現場の従業員に寄り添うDXの進め方、物流事業の未来などについて、お話を伺いました。

1987年入社、トラック配車業務、物流拠点長を経て、住宅関連顧客に物流提案を企画する営業部門に従事。2020年4月DX推進部が新設、7月に着任。現在、事業基盤の変革を目的に、業務標準化設計、基幹システムの再構築などに取組んでいる。

2002年、株式会社インクス入社。3D CAD/CAMシステム、自律型エージェントシステムの開発などに従事。2009年に株式会社コアコンセプト・テクノロジー(CCT)の設立メンバーとして参画後、IoT/AIプラットフォーム「Orizuru」の企画・開発等、DXに関して幅広い開発業務を牽引。2014年より理化学研究所客員研究員に就任、有機ELデバイスの製造システムの開発及び金属加工のIoTについて研究を開始。2015年にCCT取締役CTOに就任。先端システムの企画・開発に従事しつつ、デジタルマーケティング組織の管掌を行う。2023年にKoto Onlineを立ち上げ編集長に就任。現在は製造業界におけるスマートファクトリー化・エネルギー化を支援する一方で、モノづくりDXにおける日本の社会課題に対して情報価値の提供でアプローチすべくエバンジェリスト活動を開始している。

目次

現場から改善、そして営業改革へ。物流を変えた37年の軌跡

田口氏(以下、敬称略) 最初に、𠮷田様のこれまでのご経歴、担当してきた業務の内容等ついて教えていただけますか。

𠮷田氏(以下、敬称略) 1987年の新卒入社以来、多岐に渡る業務に携わってきました。最初に配属されたのは埼玉県戸田市にある物流拠点の営業所です。その営業所にはドライバーが50人ほどいて、お客様の荷物をどのように運ぶのかという輸送計画を作ったり、ドライバーを配置したり、業界用語で言うところの「配車マン」の仕事をしていました。そこから関東だけでなく大阪、岡山など各地にある現場の事業所で同じく輸送系の仕事を担当し、営業所長として現場の責任者も務めました。

その後2000年に奈良に異動になるのですが、2000年というと、1997年に消費税が5%に引き上げられた3年後です。引き上げ前の駆け込み需要対応で増えたトラックや人員を抱えたまま、消費税導入後は取引量がガクッと下がり、収支が悪化していたころでした。そんな事業環境下で担当することになったのが業務改善の仕事です。

それまで本社からのいろいろな業務改善の要求に対応する側だったのに、今度は自分自身が無駄をなくそう、収益性を改善しようと対応してもらう側になったわけです。自分自身まだ熟知できていない領域での業務で、ギャップが激しかったですね。

田口 2000年前後はちょうどITバブルと言われる時期ですね。当時はデジタルを踏まえた業務改善などの話は出ていなかったでしょうか。

𠮷田 デジタルやITは、まだそこまで浸透していなかったですね。物流と言うとアナログなイメージがあるかもしれませんが、当社の場合は以前からデジタル化されている業務もありました。当時は1個1個のオーダーを耳で聞いて手でメモするのが主流でしたが、当社の場合は私が入社したころから情報をデータとしてインプットしていました。

とはいえ、私が業務改善に携わっていた当時はもちろんDXという言葉はまだ聞いたこともありませんし、デジタル云々ではなく、仕事のやり方を変える、効率化するにはどうしたら良いかをいろいろと頭をひねって考えていました。

業務改善の仕事を4年間担当した後、今度は営業の部署に異動になりました。コストカットだけで収益性を上げることに限界を感じていたこともあり、次は売上を上げる仕事だと張り切って飛び込んだのですが、最初はなかなかうまくいきませんでした。

例えば、うちはこんなにたくさん運べますとか、丁寧な運搬でクレームがありませんとか、自分の会社の強みを一生懸命にアピールしていたのですが、相手の会社の担当者から返ってくるのは、「もっと安くしてほしい」という要望ばかり。最初は話がかみ合わない商談を繰り返す毎日でした。

田口 なかなか厳しいですね。価格競争になると、社長自らハンドルを握ってコスト削減をしているような中小の物流会社にはどうしても負けてしまう、という面もあったかと思います。そうした局面をどうやって打開していったのでしょうか。

𠮷田 きっかけとなったのは、物流担当の方だけではなく、お客様の会社の営業や販売、製造など、物流以外の担当者と話をするようになったことです。最初は仕事の集まりか何かでたまたまお会いする機会がある、という程度だったのですが、話をする中で、営業に役立つヒントが多くあることに気が付きました。

物流を担当している方は、当然物流そのものにかかる費用に責任があるため、価格を安くしてほしい、という要望に集約されてしまいがちです。一方で、他の部署の方たちは、それぞれ一見物流とは直接関係のない課題を抱えています。そうしたお客様の会社そのものの事業や関係する課題を理解し、物流の観点でこうやったらどうでしょう、と提案をすると、かなり興味を持って聞いてくれるんですね。例えば、この商品をもっと早くこの場所に運搬できれば新たなビジネスチャンスが出てくるのではとか、当社の物流システムを使ってもらえれば、業務の効率化とコストダウンができますよ、といった具合です。こうした提案に関しては、以前に携わっていた業務改善の仕事も大きく役に立ちましたね。

営業の仕事は、自社のサービスをアピールすることではなく、自社のサービスを使って相手にどんな貢献ができるのか、お客様の会社を良くするために自分たちができることを探し出して提案することなんだ、と気が付きました。それ以降、営業として結果が出せるようになり、結局その後14年間、営業畑で仕事をしてきました。

なぜDXが進まない?レガシーシステムと個別業務の壁

田口 本当に多角的に物流の仕事に携わっていらっしゃったんですね。現在部長を務めていらっしゃるDX推進部は、どのようなミッションを持った部署なのでしょうか。

𠮷田 DX推進部ができたのは2020年なのですが、当時、当社は大きな二つの課題に直面していました。一つは間接費の上昇、そしてもう一つがシステムのレガシー化です。

間接費に関しては、経営管理部門が中身を分析したところ、各営業所の事務所の人件費が増えていることがわかりました。当時の現場の管理費がざっくり100億円ほどで、そのうち80億円が事務所の人件費、という構図です。売り上げは上がっているものの、それを上回る勢いで人件費が伸びているため、収益性の悪化につながっていました。

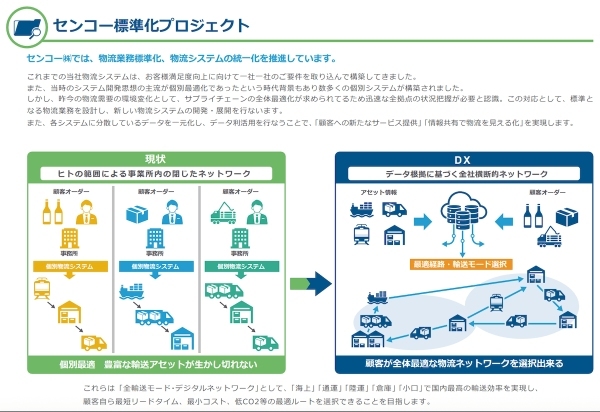

システムのレガシー化も大きな問題でした。当社では2000年ごろから情報と物流を一体化させた「ベストパートナーシステム(BPS)」というシステムを本格的に導入していました。いわば顧客ごとに専用のシステムを作って提供するもので、取引先ごとに個別にカスタマイズされたシステムが、2019年当時も現役バリバリで稼働していたんですね。ちょっとした改善ニーズにもすぐに個別対応ができるためお客様からの満足度も高かったのですが、何十年も前からあるものなので、OSのサポートが切れる、オンプレで動いていてクラウドにあげられない、などの問題が生じ、システム変更が急務でした。

この二つの課題はそれぞれ関連していて、システムが共通化されていないがために業務も個別化されて効率化が進まず、人件費が増える、という状態です。これを改善するために、バラバラになっている業務を標準化し、それに応じた共通のシステムを作る、というのがDX推進本部の目的です。

田口 𠮷田様はどのような経緯で部長に就任なさったのですか。

𠮷田 私がこれまでいろいろな現場を経験してきたことが、この仕事に生かせると判断されたのではないかと思います。グループ内にセンコー情報システムというシステム系の会社があるのですが、実は現在のDX推進部が出来る前、そこのSEたちがシステム刷新に取り組んでいたんです。しかし、現場に行ってこの仕組みでやってくださいとお願いしても、なかなかうまくいきませんでした。現場からすると、問題なくできているのに急に新しいものに変えろと言われても「そんなことできるか」となってしまいます。変えるならこれとこれをできるようにしてほしいという要求が次から次へと出てきて、それをやるとそもそもの共通システム導入という本社の意向とずれてしまう……このままでは無理だということで、いったんその取り組みはストップしていました。

取り組みを進めるためには、業務標準化の意味、なぜそれをしなければならないのか、標準化したあと自分たちはどうなるのか、そうしたことをまずは現場で働く人たちに納得してもらい、壁をこじ開けることが必要です。当時の経営層が、そのためには現場目線で標準化を推し進めるチームが必要だと考え、私が呼ばれた、という経緯です。

組織はあるものの人員ゼロ、「できるわけがない」からスタート

田口 矢面に立つ役割ですね(笑)。なかなかハードなミッションだと思うのですが、参加してご自身で実際に周囲の反応をみて、どのように感じましたか。

𠮷田 私が参加した当初は、まだDX推進部ではなく、プロジェクトチームという形だったのですが、プロジェクトチームとして取締役会で取り組みを説明しても、最初は「そんなことできるわけがない」という空気でしたね。お客様ごとに個別でシステムを対応させてきた上、スーパーやドラッグストアへ商品を運ぶ店舗配送、建設現場に施工部材を運ぶ住宅物流、工場から石油化学品を運ぶ危険物輸送といった具合に、輸送するものもお客様の形態もさまざまです。標準化なんて無理に決まっている、と言われました。

それでも進めることが出来たのは、トップのコミットがあったことが非常に大きかったと思います。今のままでは会社が存続できない、大変だけれどやるぞとトップが決断してくれたおかげで、社の方針として業務の標準化を目指すことができるようになりました。

田口 なるほど。DX推進部としてはどのような体制になっていますか。

𠮷田 DX推進部が出来た直後は、箱だけあって人員ゼロでした。2019年度にプロジェクトチームとして業務の標準化を推進した後、私から担当常務に組織化をお願いし、2020年の4月にDX推進部が発足しました。しかし私は当時別の役割も持っていたためにすぐに異動ができず、三カ月間の空白のあと7月に私一人だけがジョインしました。

もちろん私一人では何もできないので、プロジェクト時代にシステムの標準化を目指して動いていたセンコー情報システムと、グループ内のコンサルティング部門を担うロジ・ソリューションという会社の中にもそれぞれ5名ほどから成るDX推進部を作り、その二つを束ねるのが私の役割、という体制を作りました。少数精鋭のタスクフォースのような形ですね。

その後、ロジ・ソリューションのDXプロジェクトメンバーが当社のDX推進部に吸収され、センコー情報システムとセンコーDX推進部の体制に移行し、現在に至ります。

プロトタイプの事業所を二つ選定して結果を出し、「やっと道が見えてきた」

田口 業務の標準化と共通システムの構築について、具体的にはどのように進めていったのですか。

𠮷田 時間的な余裕があれば、300ヵ所ある全ての事業所で何をやっているか調べた上で、何が標準で何が非標準なのかを整理し、理想的な仕組みを作っていくのが確実です。しかし、古いシステムの保守期限などを考えると、それほどのんびりはしていられない状況でした。

そもそも、300それぞれの事業所で何をやっていてどんなシステムが動いているのか、全てを把握している人間は一人もいません。それぞれ担当者が張り付いて個別対応でカスタマイズしてきたために、中身が複雑で、しかもその仕様書や設計書も残っていませんでした。

ゼロベースで始めるのは難しいと判断し、倉庫の事業所とトラック輸送の事業所一つずつをプロトタイプとして選定し、まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)として実験的にやることに決めました。そして、この二つの事業所の実施結果をもとに、次に、40ヵ所くらいの事業所に同じく標準化を展開します。そして最後に残る全ての事業所に着手するという、三段構えで進めるやり方です。

田口 300ある事業所全てが完了するのはいつぐらいを想定していますか。また現在は、全体の計画のうちどの程度まで進んでいるのか、進捗についてはいかがでしょうか。

𠮷田 全体としては、中期経営計画にも盛り込まれていますが、2021年から2026年の5年間で完成する計画です。DX推進部ができたのは2020年ですが、最初の一年は実質稼働していなかったため、2021年からのスタートという建て付けです。2025年6月現在で、時期的には65%ほどが経過していますが、標準化やシステムの切り替えそのものはそこまで進んでいないのが正直なところです。

具体的な進捗でいうと、プロトタイプの事業所の対応が完了し、今は第二段階として主な40ヵ所ほどの事業所で作業を進めているところです。パーセンテージの数字だけで見ると遅れ気味ではありますが、一定の手応えも感じています。プロトタイプとして選定した二つの事業所では、合わせて30ほどあったお客様個別のシステムを、一つのシステム上で動かすことができました。「そんなことできるわけがない」というところからスタートし、実際にできた、という結果を出すことができたのは、大きな前進です。例えていうなら、山の頂上も見えず、どこからどうやって登ったらいいのか全くわからなかったところから、頂上はまだまだ遠く道は険しいものの、やっと道が見えてきた感じです。

会社が生き残っていくためには、できるかできないかではなく、やるという選択肢しかありません。簡単ではありませんが、最初のもっとも大きな壁を乗り越えたので、私としては「いける」という感触を得ることができました。

現場で考えて工夫をしてきた従業員は「宝」、彼らが納得できるかどうかがDX成功のカギ

田口 ここまでくるにはご苦労もあったかと思います。どのような点を意識して、業務の標準化やシステム構築を進めてきたのでしょうか。

𠮷田 よく、企業が業務改革やDX推進などをする際に、なかなか受け入れない現場の人たちを「抵抗勢力」と呼ぶことがあります。しかし、それは違うと思います。私自身、入社以来いろいろな現場で汗水たらしてがんばってきました。自分たちの仕事をよくわかっていない本社の人から、あれしろこれしろと言われても、すんなりと受け入れることができない気持ちは、痛いほどわかるんです。

現場の従業員たちは、お客様や仕事を良くすることを誰よりも考えて、工夫して、もっとこうしたらいいんじゃないかと改善を積み重ねてきました。結果として属人的な業務になっているかもしれませんが、それらは築き上げたノウハウの塊です。そうやってがんばってきた一人ひとりこそが、私達の事業の成長の源、会社の宝なんです。

無理やり標準化を進めるのではなく、この大切な従業員に「やる必要がある」と腹落ちしてもらうことが必要です。そうでなければ、この取り組みはうまくいかないと思っています。

田口 丁寧な説明をして、理解を広げていく必要があるんですね。

𠮷田 そうですね。今までの標準化していない業務は、現場の人たちが優秀な分、彼らの使命感や頑張りに依存する仕組みになっていました。しかし、どれだけ熟練したベテランでも、人間はミスをすることがあります。例えば小さな「i」と「1」を間違えただけでも、物流のトラブルは時に何億もの大損害につながります。そうすると、使命感が強い人ほど何かあったときに責任を感じて心が折れてしまうんです。私も何度もミスをして、さんざん叱られて……そうするとやはり気持ちが辛くなるんですよね。

ミスを防ぐためにどうしてきたか、今までは気合と根性の世界です。一人で見間違えるなら二人でチェックをする、見直す回数を増やす、これでは業務の負荷は増えるばかりです。

しかも、属人的な業務というのは、優秀な人材が豊富にいるからこそ成りたってきたものですが、この人なら任せられる、という人材を育てるのには、何年、何十年という時間が必要です。かつてのような厳しい教育はできませんし、そもそも若い人が減ってくる今後、さらなる事業拡大をするためにはやはり今までのやり方を大きく変えて、人間に頼る部分を減らしていかなければ企業の成長は実現できません。

そうした業務改革の必要性を彼らが納得し、上から指示されて嫌々ではなく、前向きに取り組めるような環境を作れるかどうかが、DX成功のカギになると思います。

田口 ありがとうございます。最後に、𠮷田様の考える未来についてお聞かせください。御社の仕事、物流の世界の理想的な将来像として、どのような姿を描いていらっしゃいますか。

𠮷田 理想は、標準化する業務については、いつでもどこでも誰でもできるような形にしたいですね。そして、それぞれが楽になる。仕事が楽になって先ほどお伝えしたようなヒューマンエラーをなくすために費やしていた時間がなくなれば、その分、別の仕事、例えばお客様のことをもっと知るとか、より良いサービスを考えるとか、熟練の従業員がこれまで培った知見を生かした仕事にシフトしていくことができます。仕事をなくすのではなく、仕事の質を変えていく。そうすることで、今まで会社を支えてきてくれた従業員も、これから入ってくる未来の若者たちも、もっと楽しく、プラス思考で仕事ができる、そんな世界にしていきたいと考えています。

インタビュー動画

【関連リンク】

センコー株式会社 https://www.senko.co.jp/

株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/

【注目コンテンツ】

・100年企業のグローリーがMES導入を3年間で全社展開を成功させた秘訣とは

・エンジニアの精鋭部隊が集結した合弁会社「DTダイナミクス」設立で生産性が3倍に。内製化支援と技術移転、成功の秘訣とは

・日本の高スキル人材の活躍の場は世界にある アクセンチュアが「ものづくりを変革する」で描く製造業の未来とは