設計や建設、製造の現場で「BIM(Building Information Modeling)」の注目度が高まっています。これはプロジェクトの進め方そのものを変革し、情報連携と生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

建築業界はもちろんのこと、製造業やインフラ分野など、多岐にわたる業界でDX推進が喫緊の課題となる中、情報の一元化やデジタルツインの概念を核とするBIMの思考法は、部門間の連携不足、手戻りの多さ、そしてデータ活用の不十分さといった共通の課題を解決する強力な鍵となります。

本記事では、BIMの本質である「情報の一元化」や「デジタルツイン」の概念が、多岐にわたる業界の製品開発から生産プロセス、サプライチェーン、品質管理まで、いかにDXを加速させるかを探ります。

目次

BIMとは何か?情報でつながる「デジタルモデル」の本質

BIM(Building Information Modeling)は、建築物に関するあらゆる情報を統合し、企画から設計、施工、そして維持管理に至るまで、建物の一生をデジタルで管理する革新的なプロセスです。これにより、プロジェクト全体での情報共有が飛躍的に向上し、手戻りの削減や品質向上に大きく貢献します。

単なる3DモデルではないBIMの「情報連携」の力

BIMは、見た目の3Dモデルだけではなく、そのモデルを構成するあらゆる要素に「情報」を持たせることが最大の特徴です。

例えば、壁であれば以下のような属性情報が含まれています。

・素材

・厚み

・防火性能

・コスト など

この豊富な情報が、設計変更時に自動的に関連情報(積算、工程、干渉チェックなど)に反映されるため、情報の齟齬をなくし、効率的なプロジェクト進行を可能にします。建築プロジェクトに関わる多様な専門家が、常に最新かつ正確な情報にアクセスできるため、部門間の連携が劇的にスムーズになります。

BIMが実現する「デジタルツイン」の世界

BIMは、現実の建築物や設備をデジタル空間上に忠実に再現する「デジタルツイン」の概念を具現化します。このデジタルツイン上では、日照シミュレーションやエネルギー消費分析、構造解析など、さまざまなシミュレーションを事前に行えます。

これにより、設計段階で潜在的な問題を早期に発見し、最適な解決策を導き出せるのです。完成後も、デジタルツイン上で設備の稼働状況を監視したり、修繕計画を立てたりと、建物のライフサイクル全体にわたってその価値を最大化します。

BIMと従来のCAD/CAMとの決定的な違い

従来のCAD(Computer Aided Design)が主に「線」や「面」で図面を描くツールであるのに対し、BIMは「オブジェクト(部材)」そのものを作成します。

例えば、CADで窓を描く場合は線で窓枠とガラスを表現しますが、BIMでは「窓」という情報を持った一つのオブジェクトを配置します。これにより、窓の寸法を変更すれば関連する壁や構造も自動で調整されるなど、圧倒的な効率差が生まれます。また、CADが主に2D図面作成に特化しているのに対し、BIMは設計から施工、維持管理まで一貫した情報の流れを生み出し、より広範なプロセス全体をカバーします。

| 特徴 | 従来のCAD/CAM | BIM(Building Information Modeling) |

|---|---|---|

| 表現方法 | 主に線や面で図面を描く 例)窓を線で描く(窓枠とガラスを線で表現) |

情報を持ったオブジェクト(部材)を作成する 例)「窓」という情報を持ったオブジェクトを配置する |

| 情報量 | 幾何学的情報が中心(形や寸法) | 幾何学的情報に加え、属性情報(素材、性能、コスト、製造情報など)も含む |

| 変更時の挙動 | 関連する要素は手動で修正が必要 | 自動的に関連情報が更新される(例:窓の寸法変更で壁も連動) |

| 主な用途 | 2D図面作成、限定的な3Dモデリング | 設計、施工、維持管理まで全体の情報管理に活用 |

| 得意なこと | 迅速な図面作成、特定の部品製造データ作成 | 情報の一元管理、部門間連携、シミュレーション、デジタルツイン構築 |

建築・建設業界におけるBIM導入のメリットと課題、期待される変革

建築・建設業界では、これまで長らく非効率な手作業、部門間の連携不足、情報共有の難しさといった課題に直面してきました 。これらの課題に対し、BIMの導入は有効な解決策として期待されており、一部の先行事例では具体的な成果も報告されています。

BIM導入のメリット

1.手戻りの大幅な削減

従来のCADでは、設計変更があった場合、関連するすべての図面や計算書を手動で修正する必要があり、これが多大な時間とコスト、そしてミスにつながっていました 。

BIMでは、モデルを構成する各要素が「情報」を持ったオブジェクトとして扱われるため、ある要素(例:壁の厚みや窓の寸法)を変更すると、その変更が自動的に関連する他の情報(積算、工程、干渉チェックなど)に反映されます。

これにより、情報の齟齬が発生しにくくなり、設計段階での手戻りはもちろん、施工段階での手戻りも大幅に削減される可能性が高まります 。

2.施工精度の向上と品質の安定化

BIMは、現実の建築物をデジタル空間上に忠実に再現する「デジタルツイン」の概念を具現化します 。このデジタルツイン上で、日照シミュレーション、エネルギー消費分析、構造解析といった多様なシミュレーションを設計段階で行うことが可能です。

これにより、潜在的な設計上の問題を早期に発見し、施工前に解決策を導き出すことができるため、施工段階での不具合や手直しを未然に防ぎ、結果として施工精度と製品としての建物の品質安定化に貢献します 。

3.資材の無駄削減とコスト最適化

BIMモデルに統合された詳細な属性情報(素材、厚み、コストなど)は、正確な積算を可能にします。これにより、必要な資材の種類と量を正確に把握できるため、過剰な発注や不足による追加発注を減らし、資材の無駄を削減できます。

また、設計段階からの干渉チェックや組立シミュレーションにより、製造工程での手戻りや不良品発生のリスクを大幅に低減でき、これも製造コストの削減に直結します 。結果として、プロジェクト全体のコスト最適化に繋がり、ひいては顧客満足度の向上にも貢献します。

4.建設期間の短縮

BIMによる情報の一元化とリアルタイムな情報共有は、プロジェクトに関わるすべての部門(設計者、施工者、設備業者など)間での連携を劇的にスムーズにします。情報の齟齬が減り、手戻りが削減されることで、各工程の作業が効率化されます。

また、デジタルツイン上でのシミュレーションにより、生産ラインのボトルネック特定やレイアウト最適化が可能になり、工程全体の効率化が図られます 。これにより、プロジェクト全体のリードタイムが短縮され、建設期間の短縮が実現される可能性があります。

5.維持管理の効率化とライフサイクルコストの最適化

BIMは建物の完成後もその価値を発揮します。完成した建物のデジタルツインは、維持管理段階での重要な情報源となるのです。デジタルツイン上で設備の稼働状況を監視したり、修繕計画を立てたりと、建物のライフサイクル全体にわたってその価値を最大化することにつながります。

例えば、IoTセンサーと連携させることで、設備の稼働状況や劣化状況を常に監視し、故障の兆候を早期に捉える「予兆保全」が可能となり、突発的な故障による運用停止を防ぎ、メンテナンスコストの最適化も期待できます。

BIMの導入によって、建築プロジェクト全体のデジタル接続が進み、各工程の進捗が可視化されることは、建築・建設業界全体の生産性向上に大きく寄与すると考えられています。

BIM導入のデメリット(課題)

BIMの導入には多くのメリットが期待される一方で、いくつかの課題も存在します。これらの課題に対して適切な対策を講じることが、BIMの効果を最大限に引き出すために不可欠です。

1.高額な初期投資とその回収戦略

BIMソフトウェアや関連システムの導入には、高額な初期費用がかかる場合があります 。既存のCADシステムとの連携やデータ移行にもコストが発生することもあります。

この課題に対処するためには、短期的な投資収益率(ROI)だけでなく、長期的な視点でのコスト削減や生産性向上といった効果を具体的に数値化し、経営層への明確な回収戦略を提示することが重要です。また、まずは特定の小規模プロジェクトや特定の部門に限定して導入する「スモールスタート」から始め、効果を検証しながら段階的に拡大していくアプローチも有効です 。

2.操作習熟に必要な時間と効率的な学習法

BIMの概念や操作方法は従来のCADとは大きく異なるため、従業員が新しいソフトウェアの操作やワークフローを習得するには一定の時間を要します。

これに対する対策としては、体系的な研修プログラムの導入、eラーニング教材の活用、社内BIMエキスパートの育成などが挙げられます。また、実際のプロジェクトを進めながらOJTで経験を積ませることで、実践的なスキルを効率的に習得させられます 。ソフトウェアベンダーやコンサルティング会社によるサポートも積極的に活用することが推奨されます 。

3.業務負荷の一時的増大と働き方改革

BIM導入初期は、既存業務との並行作業や新しいワークフローへの適応により、一時的に従業員の業務負荷が増大する可能性があります。特に、既に時間外労働が課題となっている企業にとっては、この点は慎重な配慮が必要です。

BIM導入を単なるツール導入に留めず、DX推進の一環として、業務プロセス全体の最適化や自動化、RPA(Robotic Process Automation)の導入などを同時に検討しましょう 。これにより、BIM本来の効率化効果を早期に実感させ、従業員のモチベーションを維持しながら働き方改革へとつなげることが期待されます 。

関連記事

RPAとは?製造業の経営者が知るべき自動化と導入戦略

4.2D図面作成の最適化とBIM連携のコツ

建築・建設業界では、依然として2D図面が多くの工程やサプライヤーとのやり取りで不可欠です。BIMは3Dモデルが基本となるため、「整った2D図面を効率的に出力する」という点で懸念が生じることもあります。

この課題への対策としては、BIMソフトウェアの2D図面出力機能を最大限に活用する、または既存の2D CADシステムとの連携をスムーズにするための標準化されたワークフローを確立することが重要です。特定の2D図面作成に特化したアドオンツールやプラグインの活用も検討することで、双方の利点を活かした効率的な運用が可能になります 。

これらの課題を認識し、適切な対策を講じることで、建築・建設業界におけるBIM導入は、よりスムーズに進み、そのメリットを最大限に引き出すことができるでしょう。

建築・建設業界向けBIMソフトウェア3選

BIMソフトウェアは多岐にわたり、それぞれ特徴や得意とする分野が異なります。ここでは、業界で広く知られている代表的なソフトウェアをいくつかご紹介します。

Autodesk Revit (オートデスクレビット)

| 概要 | 世界的に最も広く利用されているBIMソフトウェアの一つ。建築設計、構造設計、設備設計(MEP)の各分野に対応しており、統合されたモデル作成が可能である。大規模プロジェクトから小規模プロジェクトまで幅広く利用され、豊富な機能と連携性が特徴。 |

| 特徴 | ・建築、構造、設備の分野横断的な設計が可能

・パラメトリックモデリングにより、変更が自動的に関連情報に反映される ・豊富なアドオンや連携ツールが存在する ・クラウドベースの連携機能も充実している |

| 公式サイト | https://www.autodesk.co.jp/products/revit/ |

GRAPHISOFT ArchiCAD (グラフィソフトアーキキャド)

| 概要 | 建築設計に特化したBIMソフトウェアとして長い歴史を持ち、直感的な操作性と美しいプレゼンテーション機能に定評がある。意匠設計者からの支持が厚い。 |

| 特徴 | ・「バーチャルビルディング」コンセプトに基づき、実際の建物を構築するようにモデルを作成できる

・レンダリングやパース作成機能が充実している ・OpenBIM(IFC)への対応に積極的で、他ソフトウェアとの連携がスムーズ |

| 公式サイト | https://graphisoft.com/jp/ |

Bentley Systems Open Buildings Designer (ベントレーシステムズオープンビルディングスデザイナー)

| 概要 | 大規模なインフラプロジェクトや複合施設など、複雑な建築・建設プロジェクトに強みを持つBIMソフトウェア。設計から解析、施工、運用管理まで、ライフサイクル全体をサポートするソリューションを提供している |

| 特徴 | ・大規模モデルや複雑な情報管理に強い

・モジュラー設計や繰り返し設計に特化した機能を持つ ・プラント設計や道路、橋梁などのインフラ分野との連携も可能 |

| 公式サイト | https://www.bentley.com/software/openbuildings-designer/ |

これらのソフトウェアは、それぞれ異なる強みを持っています。導入を検討する際は、自社のプロジェクト規模、設計内容、連携したい既存システム、予算、そして従業員のスキルレベルなどを考慮し、最も適したソフトウェアを選ぶことが重要です。多くのベンダーが体験版やデモを提供しているので、実際に試用して比較検討することをおすすめします。

製造業でのDXの課題とBIMが持つ可能性

製造業のDXは、IoTやAI、ロボティクスといった先端技術の導入が加速していますが、その一方で、部門間の情報連携の不足やレガシーシステムからの脱却といった根深い課題も抱えています。実は、建築業界の課題と、製造業が直面している課題には多くの共通点があるのです。

なぜ製造業にBIMの考え方が必要なのか?

製造業では、製品設計、生産工程、品質管理、サプライチェーン管理など、多岐にわたる部門が連携して一つの製品を作り上げています。しかし、部門ごとに異なるツールやデータ形式を使用している場合が多く、情報がサイロ化し、非効率な手作業やデータ変換に多くの時間を要しているのが現状です。

BIMの「情報の一元管理」「デジタルツインによるシミュレーション」「ライフサイクル全体での情報活用」という思想は、まさに製造業が求めるDXの理想像に合致し、これらの課題を解決する強力なヒントになります。

建築・建設業界の一部でBIMが実現した変革

建築・建設業界では、これまで非効率な手作業や部門間の連携不足、情報共有の難しさといった課題が指摘されてきました。しかし、BIMの導入により、設計変更時の手戻りが激減し、施工精度の向上、資材の無駄の削減、そして建設期間の短縮が実現される事例が一部で見られるようになりました。

BIMによって実現された、建築プロジェクト全体のデジタルへの接続や、各工程進捗の可視化は、製造業がDXを推進する上で、具体的な成功事例として大いに参考になるはずです。

BIM思考から学ぶDX推進のヒント

ここでは、BIMの核心にある「情報の一元化」と「デジタルツイン」の考え方を製造業に応用し、DXを加速させる具体的なヒントを探ります。

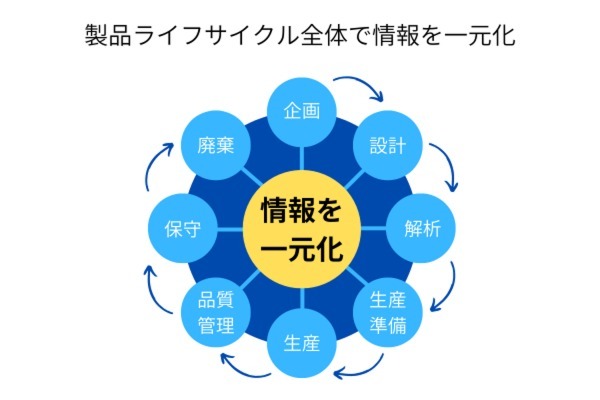

製品ライフサイクル全体で情報を一元化する概念

建築におけるBIMが建物の一生をデジタル管理するように、製造業でも同様の概念が有効です。製品の企画、設計(CAD)、解析(CAE)、生産準備(CAM)、生産、品質管理、保守、廃棄に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階で発生する情報をデジタルデータとして統合管理するアプローチです。

これにより、各工程で最新かつ正確な情報が共有され、部門間の連携ミスや手戻りを大幅に削減し、製品開発のスピードと品質を同時に向上させられます。

設計・開発部門と製造・生産部門の壁を壊すBIMの応用例

多くの製造業では、設計部門が作ったデータが生産部門に渡される際に、互換性の問題や情報不足が生じ、手作業での調整が必要になることがあります。BIMの考え方を取り入れることで、設計段階から製造に必要な情報(部品の仕様、組み立て手順、使用設備など)をモデルに紐付け、一元的に管理できます。

これにより、設計変更が即座に生産ラインのシミュレーションに反映され、製造可能性を早期に検証できるようになります。設計と製造の情報をシームレスに連携させることで、部門間の連携が強化され、生産準備のリードタイムを劇的に短縮できるでしょう。

サプライチェーン全体の情報連携を強化するBIMの視点

BIMの「情報連携」の力は、自社内だけでなく、サプライチェーン全体にも応用可能です。部品メーカー、組立工場、物流業者など、複数の協力会社が関わる製造プロセスにおいて、共通のデジタルプラットフォーム上で製品情報や進捗状況を共有することで、サプライチェーン全体の透明性を高められます。

例えば、部品の設計変更がサプライヤーにリアルタイムで伝達され、在庫管理や発注計画に即座に反映されるといった連携が実現します。これにより、サプライチェーン全体の効率化、リスクの低減、そして緊急時の迅速な対応が可能になります。

品質管理とトレーサビリティ向上へのBIM的アプローチ

BIMが建築物の各部材に品質情報や履歴情報を付加するように、製造業の製品にも同様のアプローチを適用できます。製品の各部品や製造工程に関するあらゆるデータをデジタルモデルに紐付けることで、製品がいつ、どこで、どのように製造されたかというトレーサビリティを格段に向上させられます。

不良が発生した際も、デジタルモデル上の情報から原因を素早く特定し、再発防止策を講じることが容易になります。これは、品質問題のリスクを低減し、顧客からの信頼を獲得する上で非常に強力な武器となるでしょう。

まとめ|BIMの思想でモノづくりを加速させよう

BIMの「情報の一元化」と「デジタルツイン」の思想は、まさにモノづくりのDXを加速させるための鍵となります。

初期投資や人材育成、既存システムとの連携など、導入には課題も伴いますが、スモールスタートで着実に実績を積み重ね、組織全体の意識を変革していくことで、製造業の競争力を飛躍的に高めることができるでしょう。ぜひBIMの持つ可能性に注目し、あなたの会社のDXを次のステージへと進めてください。

【注目コンテンツ】

・100年企業のグローリーがMES導入を3年間で全社展開を成功させた秘訣とは

・エンジニアの精鋭部隊が集結した合弁会社「DTダイナミクス」設立で生産性が3倍に。内製化支援と技術移転、成功の秘訣とは

・【ハノーバーメッセ2025】“製造業×AI”は新たな局面へ、日本企業に求められる変化とは