(本記事は、村上 悟氏の著書『不確実な時代に勝ち残る、ものづくりの強化書』=クロスメディア・パブリッシング、2020年3月13日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

目次

モノと情報の流れを革新する「ビジネス・フロー」

ここまでは、組織を機動的に運用し(アクティベーション・フロー)、ナレッジマネジメントを実践する仕組み(ナレッジ・フロー)について紹介してきました。ここからは、実際のビジネスの速度を上げていく「ビジネス・フロー」の革新について考えていきます。

ビジネスの流れを良くするとは、別の言い方をすれば「スループットの最大化」であり、その視点から言えば、「川幅」を大きくすること、すなわち受注を促進して売上を上げることがまず求められます。そして次に、流れを安定させること、安定的に短いリードタイムで流れるようにするということが必要なのです。では、その2つを安定的に機能させるためにはどうすればよいのでしょうか?

LAMDAからPDCAへのコンバージョン

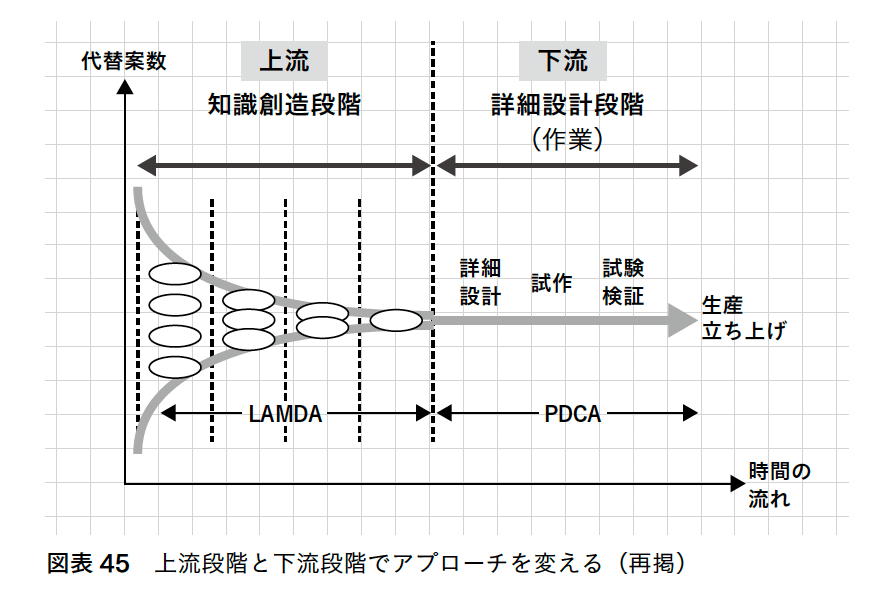

ダイナミック・フロー・マネジメントの特徴は、LAMDAサイクルとPDCAサイクルの2つのサイクルを組み合わせて、モノの流れをコントロールすることです。この2つのサイクルが交差するポイントでは、コンバージョン(Conversion)が発生します。コンバージョンとは、「変換」や「転化」といった意味で、フローを管理する上でカギとなります。

物理的なものづくりのフローをコントロールするにあたって、注目すべきなのは設計段階、つまり具体的に図面を作成する前と後の「壁」ともいうべきポイントです。知識から図面というモノに変わるこの部分は、LAMDAのナレッジ・サイクルからPDCAの物理的な計画サイクルにコンバージョンがなされるポイントです。

さまざまなものづくりの現場には、その現場に応じた基本の「管理単位」が存在します。製鉄所であれば、鉄鉱石から 銑鉄 を生産する際は重量(トン)で管理されますし、フィルムなどのシート類は平方メートルなどの面積を表す単位が用いられることが多く、それらを使用した最終製品は枚・葉などの数量で管理されることが多くあります。

原料からデバイスを製造し、部品をユニット化し、最終製品をつくるというような、長いサプライチェーンでは、何度も管理単位が変わるコンバージョンのポイントが存在します。それぞれの管理単位は評価と連動しており、たとえば重量トン当たりで管理されれば、製造重量を最大化するような行動で問題が引き起こされることも決して珍しくありません。

DTO型のものづくりの場合、LAMDAサイクルからPDCAサイクルに変わるコンバージョンのポイントでは、管理単位が大きく変わることはありませんが、LAMDAサイクルで時間と工程を経ていくごとにあいまいさが減り、言語情報から図面や詳細な数値情報などへのコンバージョンが発生します〈図表45〉。

開発設計は、未知の部分の知識ギャップをできるだけ速く埋めて、設計情報を確定させ、LAMDAサイクルからPDCAサイクルへのコンバージョンを行い、図面化・部品化のプロセスを経て、製造へ引き継ぐ役割を担っています。

コンバージョンを「巨人の肩の上」で考える

DTO環境でのものづくりのコンバージョンを具体的に考えるに当たって、エリヤフ・ゴールドラット博士の論文に当てはめて考えてみましょう。

博士は、TPSの適用が難しい理由として、今日の環境は製品需要・生産プロセス・工場負荷という3つの安定が得られない現実を指摘しました。そして、それに代わって、フローを改善するという共通の目的のために、次の「3つの仕組み」が必要だと指摘したのです。

つくり過ぎを防ぐブレーキのメカニズム(フォードはスペース=仕掛り置き場を、大野耐一はかんばんを使った)

部分的な効率を無視する評価システム(フォードは作業者が判断しない仕組み、大野は作業者と管理者が一体となって改善に取り組む仕組みを取り入れた)

フローをバランスさせる集中プロセス(フォードは直接生産現場を観察し、大野は部品コンテナの数の減り具合、コンテナ当たりの部品の減り具合を利用した)

これを「コンバージョンを実現するためのメカニズム」に変換すると、要点は以下の5つになります。それぞれ1対1の対応をするわけではありませんが、「3つの仕組み」はそれぞれ組み込まれています。

①あいまいさを排すこと

これは共創ワークショップの仕組みの中で、CFOや後述するコントローラーが中心となって対応します。関係者や有識者が集まり、場合によっては顧客をも巻き込んで事前の課題解決を行っていくのです。これにより、知識ギャップを明確にし、手戻りなどの「生煮え仕事」を減らし、フローの安定を指向します。

②評価がフローを阻害しないこと

人は評価されるように動きます。目標管理・予算管理などの統制は最低限にし、自部署・チームの都合や出来高を優先しないようにします。その上で、組織の階層はできるだけ浅くして、共創ワークショップの仕組みの中で心理的安全性を担保し、情報を開示・共有する仕組みが必要です。

③負荷を 均 すこと

DTOでは精緻な管理は向きません。シンプルで正常・異常がすぐに見えて理解できる、誰でも対策が立てやすい仕組みが求められます。具体的には、コンスタントWIPと呼ばれる仕組みで作業の投入をコントロールし、後述するバッファ管理を実施します。

④全体(メイン)の流れとサブシステムが同期すること

メインの製造工程の進捗と、部品の納入や、合流してくるサブシステムが同期していることも大切です。リードタイムの長いDTOの現場では、サブシステムの進捗と部材の納入が同期しないと、現場にモノが溢れたり、サブシステムの遅れでメインの流れが止まってしまったりします。これらが緩やかに同期することで、現場の混乱や手待ちによる工数の浪費を防止することが可能です。

⑤顧客納期を正しくつかむこと

そしてもう一つ、流れの同期にとても有益な情報が、顧客の「真の納期」です。多くの場合、顧客は納期にサバを読みます、そのサバがわかれば、設計や製造の負荷を均すための「調整しろ(スラック)」を確保することが可能になりますから、顧客を巻き込む際には、真の納期も含めてディスカッションすることが有効です。

売り方を革新する(マーケティング・セールスのあり方)

ビジネス・フローをよりよくする上で、営業部門の革新も重要なのは言うまでもありません。では、これら企業のマーケティングやセールスを担う部門で受注した案件は、どのように実際の物理的なフローに乗せてコントロールすればよいのでしょうか?

営業の役割は、顧客のニーズを素早く捉え、自社がすでに保有している既知の技術を最大活用した提案を行って、速やかに設計へ情報展開を行うのが理想です。しかし、個別性が高いDTOビジネスは、個別性と同時に技術的な難易度も高いので、顧客のニーズに合わせてすべてを新規開発するのは、際限ないコストの積み上げにつながってしまいます。

すべてのお客様の「わがまま」に無限に応えることは、「顧客満足」という視点から見れば理想でも、限られた企業の経営資源から見れば現実的ではありません。無定見な御用聞きともいうべき営業は、コストのかたまりになる危険をはらんでおり、「やればやるほど儲からない」となる可能性が高いのです。しかし一方で、顧客のニーズを真摯に汲み上げて開発につなげ、自社の製品やサービスの価値を増大させ、差別化することも営業の役割の一つで、これはかつての高度成長期に日本企業がお家芸としてきたやり方です。

このように対立する考え方を踏まえて、DTOの営業は、どのように行動すればよいのでしょうか?

最近は、顧客の困りごとを解決するソリューション営業という言葉から、感動の経験を売るユーザーエクスペリエンス(UX)、そして顧客の成功を売るカスタマーサクセスという形で、顧客と長いお付き合いをしていこうという流れが加速しています。ポイントは「自社の強みを顧客の問題解決にどう役立たせるか」ということで、まさに自社と顧客のウィン・ウィンを実践する仕組みをどのように組み立てていくかが求められているのです。

今日では、1台1台の設備や装置を売る単品売りから、複数台をまとめてシステムとし、システムをさらにまとめた形で、工場まるごとのビジネスシステムにして売るという方向に発展してきています。

最近の大手電機メーカーが手がける社会インフラ事業などは、一つひとつの発電設備や鉄道車両を販売するのではなく、国や地域が必要とする社会インフラを、ハード製品だけでなく、運用やメンテナンスなどのノウハウなどもまとめて提案・受注していくことがトレンドになりつつあります。ここまで大きなビジネススケールではなくとも、1台の装置について、「受注して生産、納入して稼働、メンテナンスを実施し、役割を終え廃棄される」という製品のライフサイクルの中で、顧客の困りごとを解決するような提案をしていくことも活発に行われています。

設備メーカーであれば、顧客に納入した設備の稼働状況を常時監視して、必要に応じて消耗品を納入したり、メンテナンスの時期を正しく設定したりしてメンテナンスフリーを実現するという取り組みも行われています。これによって、設備が故障することなく24時間フル稼働でき、その役割を終えた後でも第三国へのリセールなどを提案することができるなら、ユーザーのメリットは計り知れないものがあります。

これらに共通する考え方は、顧客が感じる付加価値の源泉(接点)について、「製品の製造販売」から「市場や顧客の困りごとを解決する仕事」へと変えていくという、「モノ売りからコト売りへの転換」です。DTOのものづくりは、顧客の顔がはっきりと見えるところに特徴があります。ですから双方の利益につながるウィン・ウィンの長い付き合いが可能になるのです。

レバレッジ・ポイントという考え方

この思想を有効に機能させるために必要な視点が、「レバレッジ・ポイント(Leverage Point)という考え方です。レバレッジとは 梃子 のことで、レバレッジ・ポイントは、梃子の支点を指します。ビジネスには、まさに梃子のように、わずかな力で全体を大きく変化させられるポイントが必ず存在します。もし「ビジネスに固有のレバレッジ・ポイント」を見つけ出せれば、企業の総力を挙げてそれに対処することで、顧客の利益を創出し、自社の競争優位を確立することができます。

たとえば、前出の社会イノベーション事業ならば、レバレッジ・ポイントは事業者の満足ではなく、社会インフラの受益者である私たち一般市民がどのような満足を得ることができるかが「レバレッジ」ということになります。

また、一般産業であったとしても、同様に「顧客の事業上のベネフィットや顧客の満足を上げる」という視点が重要なのです。試作用の部品を製造している会社ならば、顧客の開発スピードを向上させるような提案がレバレッジになりますし、アパレルなど売れ残りと欠品が同時に出るような業界の場合には、商品の補充頻度を高めて欠品を最小にし、過剰在庫を抑えられれば、顧客の利益は著しく向上します。

レバレッジ・ポイントとは、別の言い方をすれば、これまでのビジネスが顧客に強いていた「不満足」を解消するポイントのことでもあります。自社のさまざまな機能を「擦り合わせ」てレバレッジ・ポイントを攻略し、顧客の利益を創出することができれば、自社にも著しい利益がもたらされます。

市場や顧客は、あなたの会社の製品やサービスに対して100%満足していることは決してありません。QCD(品質・コスト・納期)はもちろんですが、それ以外にも多くの困りごとを抱えているはずです。

顧客のこういった状況は、顧客の不満や困りごとの根本になっている核心的な問題が存在し、その問題にライバルメーカーも対応できていないことを示しています。顧客の抱えている問題は、決して小さいものではありません。しかし、多くの企業では製品そのものにしか目を向けず、「本当に顧客にとって重要なもの」が何であるかが見えなくなっています。

本当に重要なのは、「顧客が自社の製品やサービスの価値をどう認識しているか」です。顧客が見る価値とは、製品やサービスを通じて、顧客の抱えている問題が解決され、どのような利益や利点がもたらされるかによって決まります。つまり、製品やサービスが解決する問題が大きければ大きいほど、顧客が見出す価値は大きくなり、自社はより大きな対価を受け取ることが可能なのです。

メーカーも製品を供給する立場として、顧客と協業しながら不満足を解消する取り組みを行うことこそがフローを改善し、平準化を実現する秘訣になるのです。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます