株式会社竹中工務店 BIM推進室シニアチーフエキスパートの千田尚一氏と、株式会社コアコンセプト・テクノロジー(以下、CCT)上席執行役員 ソリューションビジネス事業本部 本部長の津野尾肇氏の対談第2弾となります。

竹中工務店とCCTは、協力して建設業のDX推進に取り組んでいます。前回は、新たな設計プロセスを目指す設計BIMツール※の開発や竹中工務店が描く理想の建築業界について対談を実施しました。

参考:新たな建築プロセスを目指す「設計BIMツール」開発、400年の歴史を誇る竹中工務店が描く理想の建築業界とは

今回は、竹中工務店とCCTが目指す建設業DXの未来やそれを実現するための人材交流、新たなソリューション開発の体制をテーマに対談を行いました。

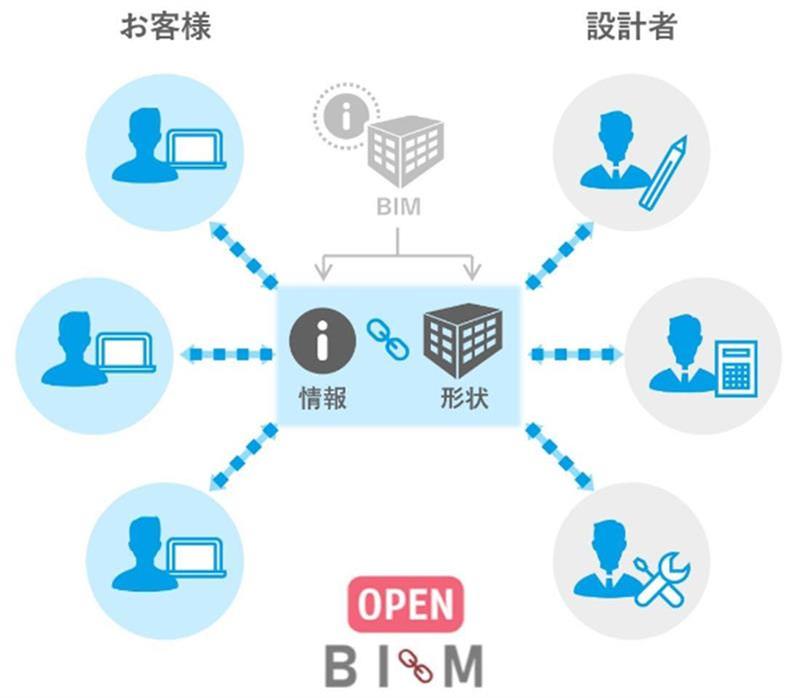

※BIM(Building Information Modeling):建築・土木分野において、設計・施工・維持管理の各工程で活用される3Dモデルを中心とした情報管理手法。

参考:BIMとは?CADとの違い、メリット・デメリット、ソフトウェア選びまで解説 | Koto Online

大学を卒業後、建築設計者として、大阪、沖縄、鹿児島の設計事務所で様々なプロジェクトの経験を積み、2007年に竹中工務店設計部に入社。その後、商業施設、金融系施設を担当しながら、吹田市立サッカースタジアム建設にも参画。プロジェクトを通じてBIMのベストプラクティスを探求し、BIMマネジメントのノウハウをもって全社的なBIM推進活動をリード。国内外のカンファレンスにも参加し、自らも登壇することで、先進的な情報や自らの取り組みをタイムリーに社内外へ展開。現在は、設計部で運用するBIMツールの開発を統括し、社内のBIM推進と共に尽力している。

2002年、東京大学大学院 理学系研究科修了後、株式会社インクス(現SOLIZE(株))入社。大手小売業の株式会社ニトリを経て、2009年にCCT設立メンバーとして参画、製造業・建設業向け業務システム開発案件にプロジェクトマネージャー(PM)として従事。2012年、CCT執行役員に就任、人事統括責任者として人材育成・採用力の強化に注力。2016年にはCCT取締役に就任し、現在は上席執行役員としてソリューションビジネス事業本部を統括している。

目次

他業種と比較して遅れている建設業のデジタル化

津野尾氏(敬称略、以下同) 早速ですが、千田さんは今の建設業界の課題として、どのようなことを感じられていますか?

千田氏(敬称略、以下同) はい。建設業界は近年、各社がこぞって従来のレガシーな仕事の進め方から、デジタル化に切り替えようと取り組んでいます。しかし、すべてがうまくいっているわけではありません。今まで建設業が取り組んでいた仕事の仕方というのは、実は合理性が高く、デジタル化に移行する必要性を十分に実感できていない状態です。その結果、他の業種に比べて建設業界全体のデジタル化が遅れていると感じています。

津野尾 建設業界全体が他の業界と比較して、デジタル化が遅れている要因をもう少し詳しく教えてもらえますか?

千田 そうですね。建設業というのは、ご存じの通り基本的に一品生産です。標準化できればデジタルを活用する効果が分かりやすいのですが、プロジェクトごとに建築の条件や法的な制限などが異なり標準化が難しい状況です。この標準化が難しいということが、建設業のデジタル化を遅らせている要因ではないかと考えています。

津野尾 確かに標準化は難しいですね。システム開発側から見ていると、建設業は情報システム部門やBIM推進メンバーが主導でデジタル化を進めている印象があります。情報システム部門が「これは効果が出る」と思って作ったシステムでも現場では使われないというシーンが、製造業と比べると多い印象を受けています。製造業の場合は、作ったシステムはまず試してみて、使い勝手の悪い部分や新たな要望は積極的にフィードバックが返ってきます。そのフィードバックを反映するということを繰り返す中で、実際に現場で使えるシステムが実現できますが、建設業はそのフィードバックの機会が少ない面も、デジタル化の遅れに繋がっているのではないかと感じます。

千田 私も同様に感じています。建設業界では今まで、紙の図面をベースに建築をしてきました。日本の建設業の技術力というのは世界でも有数の高さで、建設業に関わる方たちの図面の読解力も極めて高いです。このような状況において、弊社が目指している「データ駆動型の設計と施工」によって、品質・効率の面でどのようにメリットを明示し、現場に浸透させていくかという点が、まだ十分に見えていません。これが、デジタル化を遅らせている率直な理由だと思います。私自身は、デジタル化による価値を実感できるようにしていかないといけない立場なので、デジタルの導入と社内を変えていく動きを並行して進めていかないといけないですね。

津野尾 デジタル化によって業務を変革することでの成功体験が、まだあまり多くないということでしょうか?

千田 そうですね。建設業において、業務の効率化などを目指す際にデータを作る基準となるのがBIMです。そのBIM自体を導入する際もかなり苦労しました。図面を簡単に書くのと同じようにはモデルデータを作れませんし、入力方法も複雑で知識も必要です。ソフト自体の操作性もまだよくないという状況の中で、そのソフトを使ってデータを作っていかなければなりません。今は、そこでつまずく人に対する改善を繰り返し行っています。それだけではなく、データを活用した新たなソリューションを用意してステージを変えていくことで、もう少しうまく回っていくのではないかと思います。

建設業界とITの融合で実現するデジタル化の次のステージ

津野尾 ここまで、建設業界におけるデジタル化、BIM活用の課題についてお話いただきました。次は、建設業界でデジタル活用、つまり建設業界とITを融合することによって、目指すべき姿を教えていただけますか?

千田 建設業全体が他の業種に比べてデジタル化が遅れている中で、BIMを基盤に新たなシステムやソリューションの開発に取り組んでいます。私はもともと建築・設計出身ですが、今はITに関する知識やスキルを体得できたことで、建設とITの境界が少しずつなくなって統合して考えられるようになってきました。システム開発に関して我々は発注者であり、いろいろなことを考え要望は出すものの、プログラムは書けませんし実装されたロジックが正しいかどうかのテストも簡単にはできません。そういった部分は、IT業界の方に協力してもらう必要があり、要望通りのシステムを作っていただくことを繰り返すことで、信頼関係を築いていくことが重要です。また、我々がIT業界のことを理解し、IT業界の方が建設業界のことを深く理解していくことで、ITと建設業がうまく融合し、次のステージに進めるのではないかと思います。

津野尾 私はIT側の立場で、同様のことを考えています。システム開発を行う我々は、お客様である建設業の業務プロセスや設計の方が、何に困っていてどこを改善したいかなど、肌感を持っていません。システム開発をする際にはご要望を頂き、我々からも根掘り葉掘り質問をして理解を深めていきますが、もう一歩必要だなと感じています。例えば、ITのプロである我々のエンジニアを御社の設計室に入り込ませていただき、建設のプロである方々と一緒に仕事をさせていただく。そうすることで、お互いの知識が手に取るように理解できるようになり、新たな世界が見えてくるのではないかと思います。CCTという会社は、現場に入り込み現場を理解して、本当に必要なITシステム・機能を提案することが得意だと思っています。

千田 やはり、人の行き来というのはとても重要ですよね。弊社内でも、デジタル人材とよばれる人たちをIT部門に集めるのではなく、設計や生産、見積もりなど、それぞれの部門に配置します。各部門に配置されたデジタル人材が、ソリューションを理解し、業務に活用するサポートをして、各部門からのフィードバックを得てシステム開発に反映するということを回していけば、成功に近づいていくのかなと思っています。ただ、今の竹中工務店では、入社時はデジタル人材をIT部門に配属するというルートしかないので、契約形態を工夫するなどして各部門にデジタル人材として入ってきてもらうことを考える必要があります。

津野尾 人材の交流は、ぜひ実現したいですね。

千田 CCTさんには、システムに対する我々のいろいろなリクエストを1つ1つ実現してもらっていますし、近い将来には安定したシステムになると思います。一方で、システム自体が安定したとしても、使っている人が使いこなすステージにいけていません。ユーザーのステージを上げるためには、CCTさんのメンバーが弊社の現場に入っていただいて、サポートをしながらシステムの改善点を見つけていただく、そうするとシステム自体が成長しますし、ユーザーも安心して使えます。CCTさんの開発の方にも現場で得た知見がフィードバックされるので、我々が協力することによってWin-Winの関係になっていくのではないかなと思います。

竹中工務店とCCTのこれまでの取り組み

津野尾 ここで、竹中工務店とCCTの取り組みについて簡単に振り返っておきましょう。始まりは弊社のOrizuru 3Dというビューワーを竹中工務店さんに選定して頂き、設計ポータルに組み込んだことからでした。当時は我々も建設業のことはあまり詳しくない状態で入らせて頂き、いろいろと教えて頂きました。コミュニケーションを取り、お互いが知識を共有しあったことでシステムが構築できたと思っています。

千田 そうですね。いろいろなアプリケーションの開発にBIMのデータを使用しようとしたときに、Orizuruビューワーはとても重要なモジュールでした。設計者がBIMのデータを活用するためには、設計者がビューワーに求めていることを細かい部分まで共有する必要があります。CCTさんにビューワーの用途や実現したい業務シナリオなどを要件として伝えるために、弊社内で業務や考えを整理する中で気づきがたくさんありました。こういう取り組みがあったからこそ、アプリケーションを導入したときにうまく機能する体制ができたのかなと思います。世の中のテクノロジーが進化する中で、CCTさんから機能拡張の提案を受ける機会が増えますし、我々からの要望にもレスポンス早く返信・提案をいただけます。そういった機会を重ねることでコミュニケーションが取りやすくなり、信頼関係とシステムへの理解が深まった結果、今のような関係が築けたのではないでしょうか。

津野尾 ありがとうございます。私自身はもともと製造業のコンサルティングやシステム開発を担当していました。3次元データ活用という部分がきっかけで建設業のビジネスに関わらせていただき、今は建設業のお客様とお仕事をさせていただく機会が多いです。建設業界は歴史が長い業界で、デジタル化が遅れているとは言われますが、デジタルを使わない状況では最適化されている状態だと感じます。我々がご支援させていただくことでお客様の業務は大きく変わるので、会社の売上が上がりコストが下がる、その結果利益が増えるというところが最終目標です。そこにどれだけ貢献できるかに加えて、難しいけどやってみたいと思える取り組みを我々からご提案させていただき、竹中工務店さんにもやってみたいと思ってもらえるようなテーマが将来的に生まれてくるといいですね。

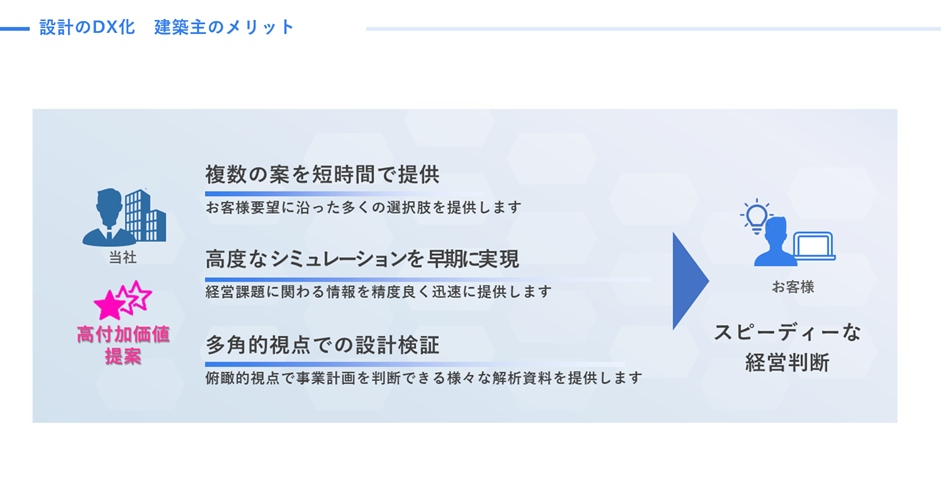

千田 今の時点では、ようやく建物を図面からデータという形で業務に活用していく基盤となる部分ができたばかりだなと思っています。今後は、単に建物をデザインするデータの管理だけでなく、例えば避難防災の専門家や音の専門家などのエキスパートが独自に持つソリューションにデータを活用していきたいですね。その結果、品質の向上や検証期間の短縮、シミュレーションの最適化などができるようになるため、設計品質が高まります。設計品質が高まるということは現場の効率も上がりますので、建設コストの削減に繋がっていくのではないかと思います。単にコストを削減するだけでなく、コストが要因で諦めた素晴らしいデザインの実現など、素晴らしい建築が生み出される将来に繋がっていくことを期待して、一緒に新しいソリューションの開発に取り組んでいきたいですね。

海外にも負けていない日本の建設業DX

津野尾 デジタル活用による設計品質の向上というお話がありましたけれども、日本だけでなくグローバルに見たときに、建設業界の設計の仕方や理想像は、今後どのように変わっていくと思われますか?

千田 少し話は飛びますが、BIMは日本ではなく欧米で生まれました。例えばアメリカで建設を行う場合、現場で働いている人のすべてが英語を理解し、話せるわけではありません。そこで、英語がわからなくても業務効率を上げられるように、BIMが生まれたと考えています。BIMがないと仕事が進まないことから、欧米ではBIMが急速に広まっていったという話をいろんな場で耳にします。先進技術としてのBIMは欧米が牽引しており、現時点でBIMを利用することが一般的な状況です。では、次の先進技術は何なのかという話になりますよね。

津野尾 確かにそうですね。

千田 BIMは現場の業務効率を高めることに主眼がおかれていましたが、次は我々設計をする人間や現場を管理する人間の仕事のやり方が変わっていく。変革していくという流れに繋がっていくのではないでしょうか。日本の建設業におけるITは世界と比較すると後発で、BIMに関わるソリューションも欧米中心で開発されたものを輸入している状況です。今はサブスクリプションですぐに試せるので、我々もテストしてみますが、日本の建設業界における作法や商習慣と合うものはあまりなく、そのまま使えるものはそう多くありません。だからといってそれがダメかというとそうでもなく、部分的にはすごくいい機能があったり、新しいテクノロジーが導入されたサービスがあったりします。こういうソリューションに対して、我々とCCTさんがそれぞれの目線で分析し、共有することで議論が深まり、次のステージにいくための気づきが得られるのだと思います。 今年の3月には、シンガポールでビルディングスマートインターナルサミットに一緒に参加させていただきました。津野尾さんも感じられたと思うんですけれども、各国トップクラスの企業の中でも竹中工務店のBIMやITは世界的に見ても決して遅れていません。むしろ、先行している部分もあると思います。我々としては、日本のBIMや日本の建設×ITがここまで到達しているんだということを、もう少し積極的に発信していく必要があると思います。

津野尾 私もシンガポールでグローバルなベンダーのツール、ソリューションを見させていただいて、やりたいことが似通っていたり、メリット・デメリットはあれども負けていないなと感じました。竹中工務店さんとの取り組みで、とてもいい経験をさせていただいたなと感じています。我々CCTは、日本の建設業界のお客様が求めることを軸に、グローバルで活用されているツールやソリューションをうまく組み合わせてご提案していくということが大きな役割の一つであり、取り組むべきことだと考えています。

竹中工務店とCCTで実現する建設業とITの融合

津野尾 最後に、CCTと竹中工務店で今後協力して取り組みたいことや展望について、お話をさせてください。

千田 我々の開発室の若いメンバーと、CCTさんの若いメンバーとで一体感が出ていて、とてもいい関係になっているなと感じています。その結果、いろいろな議論ができますし、そこから生まれるアイデアも出てくると思います。私はリーダーではありますが一歩下がった所で、若いメンバーたちが中心となってディスカッションをして、次の将来のことを考えてほしいです。既に若いメンバーが主体的に開発を行い、ユーザーと接点を持つことに取り組み始めているので、我々はそういう環境をうまく維持していければいいですね。

津野尾 ありがとうございます。会社の取り組みについてはどうですか?

千田 会社としてはデジタル人材というのがキーワードとしてあって、ご協力頂いているベンダーさんに話を聞くと、「竹中工務店の中に人を送り込んで実態を知りたい」という方が多いです。津野尾さんからもお話を頂きましたが、ぜひこれを実現して我々の中を知っていただくことで、自分たちでは気づけないウィークポイントをベンダーさんに見つけていただき、効果的な提案をしていただけるのではないかと思います。開発室のメンバーの関係はよくなってきましたが、そこだけではなく、プロジェクトの世界の中で人の融合ができるという状態を目指していきたいですね。

津野尾 まさにそうですね。システムをリリースした直後に、弊社CCTの若いメンバーが2人常駐してご支援させていただきました。そのメンバーは、自ら常駐を志願して参加しています。CCTの若いメンバーは現場を知るということに対してすごく貪欲なので、私としても心強いですし頼りになるなと思います。また、お客様から言われたことだけではなく、自分の目で現場を見て判断するというのが、CCTの文化として定着してきているのかなと思います。若いメンバーはどんどん入ってきていますので、ぜひ実際にシステムを使われているユーザーさまに近いところで、システムのサポートやいろいろな業界の仕事の進め方を拝見する機会が増えると、両社で組む意義がさらに大きくなっていくので、期待しています。

インタビュー動画

【関連リンク】

株式会社竹中工務店 https://www.takenaka.co.jp/

株式会社コアコンセプト・テクノロジー https://www.cct-inc.co.jp/

【注目コンテンツ】

・新たな建築プロセスを目指す「設計BIMツール」開発、400年の歴史を誇る竹中工務店が描く理想の建築業界とは

・DX・ESGの具体的な取り組みを紹介!専門家インタビュー