現代の製造業では、多品種少量生産への対応や顧客ニーズの多様化により、生産計画の複雑性が飛躍的に増加しています。従来の手作業による計画立案では限界があり、計算時間の長期化と人的ミスの増加が避けられない状況です。

こうした課題を解決する有効な手段として、生産スケジューラの導入が注目を集めているのです。

一方で、システム選定や導入プロセスを誤ると、期待した効果を得られない可能性もあります。

この記事では、生産スケジューラの基本概念から導入メリット、主要機能、成功のポイントまで解説します。

目次

生産スケジューラとは?基礎知識と生産管理システムとの違い

生産スケジューラは、製造業における複雑な生産計画を効率的に立案・管理するためのシステムです。多品種少量生産が主流となった現代の製造業では、従来の手作業による計画立案では限界があります。

生産スケジューラの基本的な理解を深めるため、以下の3つの観点から詳しく解説します。

- 生産スケジューラの定義と基本機能

- 生産管理システムとの3つの違い

- 導入が求められる背景

順番に解説していきます。

生産スケジューラの定義と基本機能

生産スケジューラとは、工場の設備や人員、材料の制約条件を考慮しながら、最適な生産計画を自動で作成するシステムです。従来のExcelや紙ベースでの計画立案と比較して、複数の制約条件を同時に処理できる点が大きな特徴といえるでしょう。

具体的な基本機能として、リソース(設備・人員・材料)の可用性を確認し、納期や優先順位に基づいて作業スケジュールを組み立てます。

さらに、計画変更が発生した際の影響範囲を瞬時に計算し、代替案を提示する機能も備えています。このシステムにより、経営者は生産現場の状況をリアルタイムで把握でき、迅速な意思決定が可能になるのです。

結果として、顧客への納期回答精度が向上し、競争力の強化につながります。

生産管理システムとの3つの違い

生産管理システムと生産スケジューラには、機能面で明確な違いが存在します。

第一に、時間軸の精度が異なります。生産管理システムが日単位での計画管理を行うのに対し、生産スケジューラは分単位・時間単位での詳細なスケジューリングが可能です。

第二の違いは、制約条件の処理能力にあります。生産スケジューラは設備能力、作業員のスキル、材料の在庫状況など、複数の制約を同時に考慮した最適解を導き出します。

一方、従来の生産管理システムでは、これらの制約を個別に管理するため、全体最適は困難でした。

第三に、シミュレーション機能の有無が挙げられます。生産スケジューラは「もしも」の状況を想定したシナリオ分析が可能で、トラブル発生時の影響度合いを事前に把握できます。

このような予測機能により、リスク管理が大幅に向上するのです。

導入が求められる背景

現代の製造業は、従来とは全く異なる課題に直面しています。

顧客ニーズの多様化により、多品種少量生産への対応が必須となり、生産計画の複雑性は飛躍的に増加しました。従来の手作業による計画立案では、計算時間の長期化と人的ミスの増加が避けられない状況です。

さらに、グローバル化の進展により、サプライチェーン全体での調整が必要になっています。材料調達から製品出荷まで、各工程の最適化を図りながら、全体効率を向上させる必要があります。

このような環境下では、人間の経験や勘だけに頼った生産管理は限界を迎えているのです。加えて、働き方改革や人手不足の影響で、属人化した業務の標準化が急務となっています。

生産スケジューラの導入により、ベテラン担当者のノウハウをシステム化し、誰でも一定水準以上の計画立案が可能になります。

経営者が知るべき生産スケジューラ導入の5つのメリット

生産スケジューラの導入は、製造業の経営指標に直接的な改善をもたらします。

投資対効果の観点から、経営者が把握すべき主要なメリットを整理することが重要です。

導入による具体的なメリットを、以下の5つの視点から詳しく説明します。

- リードタイム短縮で競争力向上

- 在庫最適化による資金効率改善

- 属人化解消とノウハウの標準化

- 設備稼働率向上とコスト削減

- 納期遵守率向上で顧客満足度アップ

順番に解説していきます。

メリット1:リードタイム短縮で競争力向上

生産スケジューラの最大のメリットは、製品のリードタイム大幅短縮です。

システムが最適な作業順序と設備配分を自動計算するため、従来の手作業計画と比較して、生産期間を大幅に圧縮できます。具体的には、工程間の待ち時間最小化と、設備の並行稼働最大化により効率が向上します。

また、ボトルネック工程の事前特定により、生産能力の制約を解消する対策を講じられるのです。リードタイム短縮は、顧客満足度向上だけでなく、競合他社との差別化要因にもなります。

特に受注生産型の製造業では、短納期対応力が受注獲得の重要な要素となるため、売上拡大に直結する効果が期待できるでしょう。

メリット2:在庫最適化による資金効率改善

在庫管理の最適化は、キャッシュフロー改善に直接影響する重要な要素です。

生産スケジューラは需要予測と連携し、必要最小限の在庫で生産を継続できる計画を立案します。過剰在庫の削減により、倉庫コストや管理費用が軽減されます。

同時に、欠品リスクも最小限に抑えられるため、機会損失の防止にもつながるのです。これらの効果により、運転資金の効率化が実現できます。

また、原材料から完成品まで、サプライチェーン全体での在庫可視化により、調達タイミングの最適化も可能になります。

結果として、資金繰りの改善と財務体質の強化が期待できるでしょう。

メリット3:属人化解消とノウハウの標準化

ベテラン作業員や管理者のノウハウをシステム化できる点も、重要なメリットといえます。従来の生産計画は、経験豊富な担当者の勘と経験に依存する部分が大きく、人事異動や退職により業務継続にリスクが生じていました。

生産スケジューラは、これらの暗黙知を明文化し、システム内にルールとして蓄積します。新任担当者でも、一定水準以上の生産計画が立案できるようになり、業務の安定性が向上するのです。

さらに、計画立案の判断基準が標準化されるため、部門間での認識齟齬が解消されます。組織全体での情報共有が円滑になり、意思決定スピードの向上も期待できるでしょう。

メリット4:設備稼働率向上とコスト削減

設備投資の回収効率向上は、製造業にとって重要な経営課題です。

生産スケジューラは、各設備の稼働状況をリアルタイムで監視し、最適な作業配分を実現します。段取り時間の最小化と設備の並行稼働により、全体的な設備効率が向上します。

また、メンテナンス計画との連携により、予防保全の最適なタイミングも把握できるため、突発的な設備停止リスクを軽減できるのです。これらの効果により、既存設備での生産能力向上が実現でき、新規設備投資の抑制にもつながります。

投資対効果の観点から、非常に魅力的なメリットといえるでしょう。

メリット5:納期遵守率向上で顧客満足度アップ

顧客との信頼関係構築において、納期遵守は最も基本的かつ重要な要素です。

生産スケジューラは、受注時点で実現可能な納期を正確に算出し、無理のない生産計画を立案します。

また、製造途中での計画変更や緊急受注にも柔軟に対応でき、既存受注への影響を最小限に抑えられます。顧客への納期変更連絡も、システムが自動で影響範囲を計算するため、迅速かつ正確な対応が可能になるのです。

納期遵守率の向上は、顧客満足度向上だけでなく、リピート受注や新規顧客紹介の獲得にもつながります。

長期的な事業成長の基盤となる重要な効果といえるでしょう。

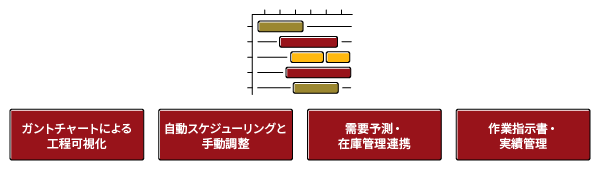

生産スケジューラの4つの主要機能

生産スケジューラの導入効果を最大化するためには、システムが持つ主要機能を正しく理解する必要があります。各機能の特徴と活用方法を把握することで、自社に最適なシステム選定ができるでしょう。

製造業の現場で特に重要とされる機能を、以下の4つに分類して説明します。

- ガントチャートによる工程可視化

- 自動スケジューリングと手動調整

- 需要予測・在庫管理連携

- 作業指示書・実績管理

順番に解説していきます。

機能1:ガントチャートによる工程可視化

ガントチャートは、生産工程全体を時間軸で視覚化する機能です。各工程の開始・終了時間、設備の稼働状況、作業者の配置などが、一目で把握できるように表示されます。

この機能により、ボトルネック工程の特定や、工程間の連携不備を瞬時に発見できます。また、計画変更時の影響範囲も色分け表示されるため、迅速な判断が可能になるのです。

さらに、リアルタイムでの進捗更新により、計画と実績の乖離を早期に検知できます。管理者は現場の状況を正確に把握し、適切なタイミングで軌道修正を図れるでしょう。

機能2:自動スケジューリングと手動調整

最適化アルゴリズムによる自動スケジューリング機能は、生産スケジューラの核となる技術です。システムが複数の制約条件を同時に処理し、数秒から数分で最適な生産計画を算出します。

自動計算の結果に対して、現場の実情に応じた手動調整も可能です。緊急受注への対応や、作業者のスキルレベルを考慮した微調整により、より実践的な計画に仕上げられます。

また、複数のシナリオ比較機能により、異なる条件下での最適解を検討できます。「もしも」の状況を想定した事前準備により、トラブル発生時の対応力が大幅に向上するでしょう。

機能3:需要予測・在庫管理連携

生産計画と在庫管理の連携機能は、全体最適化の実現に不可欠です。

過去の販売実績や季節変動を分析し、将来の需要を予測する機能が搭載されています。予測結果に基づいて、原材料の発注タイミングや数量が自動で計算されます。

また、安全在庫の設定により、欠品リスクと過剰在庫のバランスを最適化できるのです。ERPシステムとの連携により、販売・調達・製造の各部門間で情報共有が円滑になります。

部門の壁を越えた協力体制の構築により、企業全体での効率化が実現できるでしょう。

機能4:作業指示書・実績管理

生産現場への指示伝達と実績収集機能は、計画の実行力向上に重要な役割を果たします。システムが自動生成する作業指示書により、作業内容や注意事項が明確に伝達されます。

バーコードやQRコードを活用した実績入力により、データ収集の正確性と効率性が向上します。

作業者の負担を最小限に抑えながら、リアルタイムでの進捗把握が可能になるのです。収集された実績データは、計画精度の向上にも活用できます。

過去の実績を分析し、より現実的な作業時間や歩留まり率を設定できるため、計画の信頼性が継続的に改善されるでしょう。

製造業における生産スケジューラの導入事例3選

ここからは、生産スケジューラを導入した企業の実例を紹介していきます。

順番に見ていきましょう。

事例1:プロセス型製造業A社|バッチサイズ最適化でリードタイム短縮

化学品製造を手がけるA社では、複雑なバッチ処理工程の最適化に課題を抱えていました。

従来は経験豊富な現場責任者が手作業で生産計画を立案していましたが、多品種対応により計画の複雑性が増大していたのです。

生産スケジューラ導入により、バッチサイズと処理順序の最適化が実現されました。システムが原料の特性や設備の制約条件を考慮し、最適な組み合わせを自動算出するようになりました。

また、清掃作業時間の最小化により、設備稼働率も大幅に向上したのです。結果として、製品のリードタイムを従来比で大幅に短縮することに成功しました。

さらに、計画立案時間も従来の3分の1に短縮され、管理者の負担軽減にもつながっています。顧客への納期回答精度が向上し、受注拡大の基盤が整いました。

事例2:個別受注型製造業B社|原価管理を効率化

精密機器製造のB社は、一品一様の個別受注生産により、原価管理の複雑化に直面していました。

受注ごとに異なる仕様や工程により、正確な原価算出が困難な状況でした。

導入したシステムは、すでに多くの企業での実績があり、個別受注生産特有の課題に対応できる機能を備えていました。

工程ごとの実績収集機能により、製品別の詳細な原価分析が可能になったのです。また、見積もり精度の向上により、適正な販売価格設定も実現できました。

導入後は、原価管理の精度が飛躍的に向上し、収益性の低い受注を事前に回避できるようになりました。

さらに、工程改善の効果測定も可能になり、継続的な生産性向上の仕組みが構築されています。

事例3:量産型製造業C社|AI連携で需要予測精度向上と在庫削減を実現

自動車部品製造のC社では、市場の需要変動に対応した生産計画立案に苦労していました。季節変動や顧客の生産計画変更により、在庫の過不足が頻繁に発生していたのです。

最新のAI技術を搭載した生産スケジューラを導入し、高精度な需要予測機能を活用しました。過去の販売データに加え、市場動向や顧客情報を分析することで、従来よりも正確な需要予測が可能に。

導入効果として、適正在庫の維持により大幅な在庫削減を達成しました。また、欠品による生産停止リスクも最小限に抑えられ、顧客満足度の向上にも貢献しています。

資金効率の改善により、新規投資への原資確保も実現できました。

生産スケジューラ導入前に確認すべき3つのポイント

生産スケジューラの導入成功には、事前の準備と検討が重要です。

多くの企業で導入が挫折する原因を分析すると、計画段階での検討不足が主要因として挙げられます。

導入前に必ず確認すべき重要なポイントを、以下の3つに整理しました。

- 現状の課題整理と目標設定

- 自社に適した機能の選定

- 導入体制と運用ルールの構築

順番に解説していきます。

ポイント1:現状の課題整理と目標設定

導入効果を最大化するためには、現状の問題点を明確にする必要があります。

生産計画立案にかかる時間、計画変更の頻度、納期遅延の発生率など、定量的なデータで現状を把握することが重要です。

課題の優先順位を決定し、解決したい目標を具体的な数値で設定します。

例えば、「計画立案時間を50%短縮」「納期遅延率を5%以下に改善」といった明確な目標設定により、導入効果の測定が可能になるのです。

また、課題の根本原因を分析し、システム導入だけで解決できるものと、業務プロセス改善が必要なものを区別することも大切です。

総合的なアプローチにより、確実な効果創出が期待できるでしょう。

ポイント2:自社に適した機能の選定

生産スケジューラには多様な機能が搭載されており、自社の生産形態に適した機能を選択する必要があります。量産型、個別受注型、プロセス型など、生産方式により必要な機能が異なるためです。

必要機能の洗い出しでは、現場担当者の意見を十分に聴取することが重要です。管理者目線だけでなく、実際にシステムを使用する作業者の使いやすさも考慮する必要があります。

また、将来の事業拡大や生産品目の変更も見据えた機能選定が求められるでしょう。コストと機能のバランスを慎重に検討し、過剰な機能による無駄な投資を避けることも大切です。

段階的な導入により、効果を確認しながら機能拡張を図るアプローチも有効といえます。

ポイント3:導入体制と運用ルールの構築

システム導入の成否は、人的な要素に大きく左右されます。経営陣のコミット、現場の協力、IT部門のサポートなど、組織全体での推進体制構築が必要不可欠です。

運用ルールの明文化により、システムの活用方法を標準化します。データ入力の責任者、計画変更時の承認フロー、例外処理の対応方法など、詳細なルール設定が重要です。

また、定期的な運用見直しにより、継続的な改善を図る仕組みも必要でしょう。教育訓練計画の策定により、全社員のスキルアップを図ります。

システムの操作方法だけでなく、生産スケジューリングの基本的な考え方も含めた包括的な教育が効果的です。

生産スケジューラ選定の判断基準

適切なシステム選定は、導入成功の重要な要素です。

多数のベンダーが様々な製品を提供しているため、自社の要件に最も適合するシステムを見極める必要があります。

まず、投資対効果の算出が重要な判断材料となります。システム導入費用、運用コスト、期待される効果を数値化し、投資回収期間を明確にすることが大切です。

また、導入後の継続的なメンテナンス費用も含めた総コストで評価する必要があります。

次に、ベンダーの技術力とサポート体制を評価します。

システムの安定性、カスタマイズ対応力、障害時の対応速度などが重要な要素です。

特に、自社の業界や生産方式での導入実績があるベンダーを選択することで、導入リスクを軽減できるでしょう。

さらに、将来の拡張性も考慮した選定が必要です。

事業成長に伴うユーザー数増加、新工場への展開、他システムとの連携など、将来的なニーズに対応できる柔軟性を確認することが重要といえます。

生産スケジューラの今後の展望

製造業を取り巻く環境変化により、生産スケジューラの役割はさらに重要性を増しています。

2025年の崖と呼ばれるレガシーシステムの課題や、DXへの対応が急務となる中、生産スケジューラは製造業のデジタル変革を支える基盤技術として注目されているのです。

またAI技術の進歩により、従来以上に高精度な需要予測や最適化が可能になっています。

機械学習アルゴリズムの活用により、過去のデータから最適なパラメータを自動学習し、継続的に計画精度を向上させる仕組みが実現されつつあります。

さらにIoTとの連携により、リアルタイムでの生産状況把握と動的なスケジュール調整が可能に。

設備の稼働状況や作業進捗をリアルタイムで収集し、計画と実績の乖離を瞬時に検知・対応する仕組みが普及するでしょう。

クラウド技術の発展により、中小企業でも導入しやすい環境が整っています。初期投資を抑えた月額利用型のサービスが増加し、企業規模に関わらず高度な生産スケジューラを活用できる時代が到来しつつあります。

まとめ

生産スケジューラは、現代製造業が直面する複雑な生産管理課題を解決する強力なツールです。

多品種少量生産への対応、リードタイム短縮、在庫最適化など、経営指標に直結する効果が期待できます。

主要なメリットは以下のとおりです。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 生産効率 | リードタイム短縮、設備稼働率向上 |

| 財務改善 | 在庫削減、運転資金効率化 |

| 品質向上 | 納期遵守率向上、計画精度改善 |

| 組織力強化 | 属人化解消、ノウハウ標準化 |

導入前の十分な検討と準備により、生産スケジューラは製造業の競争力強化に大きく貢献します。

今後はAIやIoT技術との連携により、さらに高度な生産管理が実現される見込みです。

自社の将来を見据えた戦略的な導入検討により、持続的な成長基盤の構築を図りましょう。