製造業では生産性向上と競争力強化が急務となっており、無駄の排除や効率化を実現する手法への注目が高まっています。

手法のひとつとして、リーン生産方式の考え方に基づいたバリューストリームマッピング(VSM)の導入が進んでおり、プロセス全体を可視化して改善点を特定する取り組みが広がっています。

一方で、バリューストリームマッピングを効果的に活用するためには正確なデータ収集や全体最適の視点、部門間の連携など、押さえておくべきポイントも。

この記事では、バリューストリームマッピングの基本的な定義から実施のメリット、導入事例、さらに実施時の注意点まで重要なポイントを解説します。

目次

バリューストリームマッピングとは?

バリューストリームマッピング(VSM)は、製品やサービスが顧客に届くまでの一連のプロセスを図で見えるようにする手法です。

この方法を使うことで、工場や会社の作業の流れを誰でもわかりやすく確認できます。

バリューストリームマッピングは「リーン生産方式」という、無駄をなくして効率を上げる考え方の一部として生まれました。製造業では長い間、モノの動きと情報のやりとりを一つの図にまとめて、問題点を見つける道具として活用されています。

このマッピングでは、材料の調達から加工、販売まで、すべての工程を詳しく書き出し、各工程で「価値を生む作業時間」と「待っているだけの時間」を分けて記録していきます。

VSMを活用すると、チーム全体で問題を共有し、生産性を高める具体的な改善策を見つけることができるため、多くの企業で重要な改善ツールとして使われているのです。

バリューストリームマッピングを行う3つのメリット

バリューストリームマッピングを行うメリットとして、以下の3つがあげられます。

- 無駄の可視化と排除による効率化

- 全体最適化とコミュニケーション促進

- コスト削減と生産性向上

順番に解説していきます。

メリット1:無駄の可視化と排除による効率化

バリューストリームマッピングの最大のメリットは、業務プロセス全体の無駄を明確に見える化できる点です。

従来は気づきにくかった待ち時間や過剰在庫、不要な手順などを一目で特定できるため、改善すべき箇所が明確になります。

さらに、プロセスの中で価値を生む作業と生まない作業を明確に分けることで、顧客にとって本当に必要な活動に集中できるようになるでしょう。この可視化により、従業員全員が現状を共有しやすくなり、改善への意識も自然と高まっていきます。

結果として、リードタイム短縮や品質向上といった具体的な成果を得ることができ、競争力強化につながります。

メリット2:全体最適化とコミュニケーション促進

バリューストリームマッピングは個別の部門や工程ではなく、全体の流れに焦点を当てることで組織全体の最適化を実現します。

従来の改善活動では部分的な視点に陥りがちでしたが、バリューストリームマッピングを使うことで、材料の調達から顧客への納品まで全工程を一つの図で把握できます。

これにより、部門間の情報共有がスムーズになり、チーム全体で問題を共有できるようになるのです。

また、従業員全員が顧客の視点に立って優先順位を付けられるようになるため、個人の意見ではなく事実に基づいた改善策を立案できます。

このように、組織全体が一体となって価値創造に取り組める環境が整います。

メリット3:コスト削減と生産性向上

バリューストリームマッピングは、企業の収益性向上に直接的な効果をもたらします。

無駄なハンドオフやボトルネックを特定して排除することで、在庫コストや労働コストを大幅に削減できるためです。

バリューストリームマッピングは単なる改善ツールではなく、企業の持続的な競争優位性を確保するための戦略的手段として機能し、長期的な成長を支える重要な基盤となります。

バリューストリームマッピング導入の成功事例3選

ここからは、実際にバリューストリームマッピングを導入した企業の実例を紹介していきます。

順番に見ていきましょう。

事例1:中小製造業における在庫管理の抜本的改善

ある中小製造業では、適切な在庫管理ができておらず、不要な在庫が工場内に大量に蓄積されていました。

このため保管場所の確保に苦労し、キャッシュフローにも悪影響を与えていたのです。

そこで、バリューストリームマッピングを導入して現状の物の流れを詳しく分析したところ、どの工程で在庫が溜まりやすいかが明確に見えてきました。

さらに、各工程での適切な在庫レベルを設定し、過剰在庫を防ぐための改善策を実施。

この取り組みにより、在庫にかかるコストが大幅に削減され、工場内のスペースも有効活用できるようになりました。また、必要な資金を他の重要な投資に回せるようになったため、会社全体の経営状況も改善されました。

このように、VSMは目に見えない問題を発見し、具体的な成果につなげる強力なツールとして機能しています。

事例2:生産ラインのボトルネック解消による効率化

大手製造メーカーの生産現場では、一部の工程が他の工程よりも時間がかかってしまい、全体の生産効率が低下する問題に直面していました。

従業員は忙しく働いているにも関わらず、製品の完成までに予想以上の時間がかかってしまう状況だったのです。

そこで、現状のバリューストリームマップを作成し、各工程の作業時間や待ち時間を詳細に記録しました。

この分析により、特定の工程がボトルネックとなって全体の流れを妨げていることが判明したのです。

改善策として、新しい生産スケジュールの導入と作業の自動化を進めることで、問題となっていた工程の処理能力を向上させました。

結果として、全体の生産時間が大幅に短縮され、同じ時間でより多くの製品を生産できるようになりました。この成功により、従業員の働きやすさも向上し、会社の競争力強化にもつながった事例です。

事例3:サプライチェーン全体の可視化と最適化

ある企業では、部門を超えた業務の連携がうまくいかず、業務チームとシステムチームが別々の視点で問題を捉えていました。

このため、サプライチェーン全体を通した効率的な改善が困難な状況にあったのです。

そこで、バリューストリームマッピングのワークショップを実施し、両チームが一緒に現状の業務プロセスを可視化する取り組みを開始。ワークショップを通じて、それぞれのチームが相手側の実情を初めて詳しく理解できるようになりました。

この共通認識により、部門を超えた一つのチームとして課題を発見し、具体的な対策を立てることが可能になったのです。

さらに、サプライチェーン全体を俯瞰した視点で改善策を検討できるようになったため、局所的ではない根本的な問題解決が実現しました。

この結果、組織全体の連携が大幅に強化され、顧客により良いサービスを提供できる体制が整いました。

バリューストリームマッピングの実施手順7ステップ

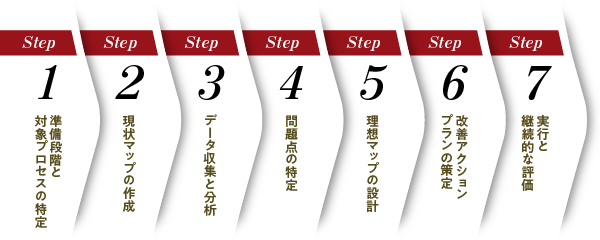

導入までの手順は、以下の7ステップに分けられます。

- 準備段階と対象プロセスの特定

- 現状マップの作成

- データ収集と分析

- 問題点の特定

- 理想マップの設計

- 改善アクションプランの策定

- 実行と継続的な評価

順番に解説していきます。

ステップ1:準備段階と対象プロセスの特定

最初に改善したいプロセスの範囲を明確に決定し、製品やサービスが顧客に届くまでの開始点と終了点を具体的に設定します。

この段階では、関係するすべての部門から代表者を集めて多機能チームを編成し、全員がプロジェクトの目標を共有できるようにします。

さらに、参加者に対してバリューストリームマッピングの基本的な考え方や記号の意味を説明するトレーニングも重要です。適切な準備により、後の作業がスムーズに進み、関係者全員が同じ方向を向いて取り組めるようになります。

この段階で対象プロセスを明確にすることで、改善活動の焦点が定まり、効果的な成果を得ることができます。

ステップ2:現状マップの作成

準備が整ったら、実際の業務プロセスを詳細に図で表す現状マップの作成に入りましょう。

この作業では、関係者全員が協力して、材料の調達から顧客への納品まで、すべてのプロセスステップを漏れなく洗い出していきます。

各工程を四角で表し、プロセス間の在庫や待ち時間を三角形で示すなど、決められた記号を使って統一的に記録します。重要なのは、実際に現場を歩き回って現実の状況を確認し、推測や憶測ではなく事実に基づいた情報を集めることです。

また、物の流れだけでなく情報のやりとりも含めて、全体像を正確に把握する必要があります。

この現状マップにより、普段は見えにくいプロセス全体の流れが明確になり、改善のための土台が完成します。

ステップ3:データ収集と分析

現状マップが完成したら、各プロセスステップの詳細なデータを収集して分析します。

具体的には、作業時間、待ち時間、在庫量、不良率、作業者数などの重要な指標を正確に測定して記録していきます。

これらのデータを収集する際は、一時的な状況ではなく、通常の業務における平均的な値を把握することが大切です。さらに、リードタイムとプロセス時間を明確に分けて計算し、顧客にとって価値を生む時間と生まない時間を区別します。

収集したデータをもとに、全体のフローにおけるパフォーマンス指標を算出し、どこに改善の余地があるかを数値的に把握できるようになります。

ステップ4:問題点の特定

データ分析が完了したら、プロセス全体を通じて問題となる箇所を特定します。

この作業では、待ち時間が長い工程、不良率が高い作業、過剰な在庫が発生している場所などを稲妻マークで示して視覚的に分かりやすくします。

特にボトルネックとなっている工程を重点的に分析し、全体のフローを妨げている根本原因を深く掘り下げて調査しましょう。また、顧客にとって価値を生まない活動や重複している作業も洗い出し、無駄を徹底的に排除する対象として明確にします。

チーム全員で現状のプロセスについて議論し、それぞれの視点から問題点を出し合うことで、見落としを防ぎます。

この段階で特定した問題点が、次の理想マップ設計における改善目標です。

ステップ5:理想マップの設計

問題点の特定ができたら、無駄を排除し効率化された理想的なプロセスを描く理想マップを設計します。この作業では、ボトルネックを解消する方法、プロセスステップを統合・削減する可能性、自動化やツール導入の機会などを検討します。

理想マップは現実離れした夢物語ではなく、実現可能性を考慮した改善後の姿を具体的に描くことが重要です。

各工程の改善後の作業時間や在庫量を予測し、全体のリードタイム短縮効果を定量的に見積もります。チーム全体で理想マップについて議論し、全員が改善のメリットを理解し納得できる状態にしましょう。

この理想マップが改善活動の最終的な目標となり、チーム全員の共通のビジョンとして機能します。

ステップ6:改善アクションプランの策定

理想マップが完成したら、現状から理想の状態に移行するための具体的な改善アクションプランを策定します。改善項目ごとに担当者、実施期限、必要なリソースを明確に定め、実行可能な計画として詳細に組み立てます。

手作業の自動化、プロセスの統合、リードタイム短縮など、様々な改善策に優先順位をつけて段階的に実施できるよう計画しましょう。

また、改善効果を測定するための指標や評価方法も事前に設定し、成果を客観的に判断できる仕組みを整えます。

予算や人員の制約も考慮して、現実的で持続可能な改善計画を作成することが成功の鍵です。

このアクションプランにより、理想マップを実現するための道筋が明確になり、組織全体で改善活動に取り組める体制が整います。

ステップ7:実行と継続的な評価

策定したアクションプランに基づいて実際の改善活動を開始し、その効果を継続的に評価していきます。改善策を実行した後は、設定した指標を用いて成果を定期的に測定し、期待した効果が得られているかを確認します。

バリューストリームマッピングは一回限りの活動ではなく、継続的な改善サイクルの一部として繰り返し実施することが重要です。

定期的に現状マップを更新し、新たな問題点や改善機会を発見して次の改善につなげていきます。

また、改善活動の成果を組織全体で共有し、他の部門やプロセスにも展開できるよう横展開を図ります。

この継続的な取り組みにより、組織全体の改善文化が定着し、長期的な競争力向上を実現できるでしょう。

バリューストリームマッピング実施時の3つの注意点

バリューストリームマッピング実施時の注意点としては、以下の3つがあげられます。

- データの正確性を確保

- 全体最適の視点を維持

- 各部門の協力体制の構築とコミュニケーション

順番に見ていきましょう。

注意点1:データの正確性を確保

バリューストリームマッピングで最も重要な注意点は、正確なデータに基づいた現状把握を行うことです。

憶測や推測でプロセスを記録してしまうと、改善策が的外れになり、期待した効果を得ることができません。

リードタイム、作業時間、在庫量、不良率といった各工程の数値は、実際に現場を歩き回って事実を確認しながら収集する必要があります。また、一時的な状況ではなく、通常の業務における平均的な値を把握することが大切です。

データ収集時には関係者全員の協力を得て、分析ツールなどを活用してデータの一貫性を確保しましょう。

不正確なデータによる分析は誤った改善策を招くリスクがあるため、細心の注意を払って正確な情報を集めることが成功の鍵となります。

注意点2:全体最適の視点を維持

バリューストリームマッピングでは、細かい作業に集中しすぎて全体像を見失わないよう注意が必要です。

バリューストリームマッピングは、高いレベルでの視点を提供するためのツールであるためです。

メインのステップと流れに焦点を当て、不必要な細部には深入りしないようにしましょう。

すぐに専門のチャートやツール、記号の使用に飛びつかず、最初は鉛筆でスケッチするかホワイトボードを使用して、アイデアの概要をまとめることも効果的です。

無駄を削減しようとしているのに、必要以上のものを作らないよう心がけましょう。

注意点3:各部門の協力体制の構築とコミュニケーション

バリューストリームマッピングは複数の部門が関与するプロセス全体を対象とするため、部門横断的な協力が不可欠です。

プロセスの各ステップにかかわる人からのフィードバックを取り入れ、共有の理解を形成することが重要です。

チーム全員が同じ目標を共有し、透明性を持ってプロセスを評価する必要があるため、ワークショップを通じて現状のプロセスを共有し、全員が改善目標を明確に理解する場を設けるとよいでしょう。

開発者やデザイナーなど、関係者全員が積極的に参加して意見を出し合うと、見落としを防いで効果的な改善策を生み出せます。

また、部門間の対立やコミュニケーションギャップを防ぐための信頼構築も重要であり、継続的な改善活動として定期的にVSMを見直していく姿勢が求められます。

バリューストリームマッピングの今後の展望

バリューストリームマッピングは、最新のデジタル技術と融合することで大きな進化を遂げようとしています。

IoTセンサーを活用したリアルタイムデータ収集により、従来は手動で記録していた作業時間や在庫量を自動的に測定できるようになります。

さらに、AIと機械学習を組み合わせた分析システムが導入されることで、将来の需要予測やボトルネックの事前発見が可能になるでしょう。

クラウドベースのバリューストリームマッピングツールの普及により、離れた場所にいるチームメンバーでもリアルタイムで協力してマッピング作業を進められる環境が整いつつあります。

また、バリューストリーム管理ソフトウェア市場は2024年の480億米ドルから2033年までに1,070億米ドルに達すると予測されており、企業の注目度の高さがうかがえます。

これらの技術革新により、バリューストリームマッピングは従来の手作業中心の改善ツールから、自動化された継続的改善システムへと変貌を遂げ、企業の競争力向上により大きな貢献をもたらすと期待されているのです。

まとめ

バリューストリームマッピング(VSM)は、製品やサービスが顧客に届くまでの一連のプロセスを図で可視化する改善手法です。

リーン生産方式の一部として、無駄を排除し効率を高める目的で活用されています。

VSMの実施により以下3つのメリットが得られます。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 無駄の可視化 | 待ち時間や過剰在庫の特定と排除 |

| 全体最適化 | 部門間連携の促進と組織一体化 |

| コスト削減 | 在庫・労働コストの大幅削減 |

実施時は正確なデータ収集、全体最適の視点維持、部門横断的な協力体制の構築が重要です。

今後はIoTやAI技術との融合により、リアルタイムでの自動分析と継続的改善システムへの進化が期待されています。