デジタル技術の急速な進歩により、移動や交通分野においても従来の枠組みを超えた革新的なサービスが続々と登場しています。

しかし実際の導入では、技術面での課題やビジネスモデルの設計、既存システムとの連携など、慎重に検討すべき要素が数多く存在するのも事実です。

この記事では、MaaSの基本概念から企業が得られる4つのビジネスメリット、実際の成功事例、そして導入時に注意すべきポイントまで体系的に解説していきます。

MaaSとは?

MaaS(マース)とは「Mobility as a Service」の略語で、直訳すると「サービスとしての移動」を意味します。

従来の移動では、電車やバス、タクシーといった交通手段をそれぞれ個別に調べて予約し、料金も別々に支払う必要がありました。

MaaSはこうした複雑な手続きを解決するため、あらゆる交通サービスを一つのアプリやサイトに統合した次世代の交通システムです。具体的には、目的地までの最適なルート検索から複数の交通機関の予約、決済まで、すべてを一括で完結できる仕組みとなっています。

2015年にITS世界会議で設立されたMaaSアライアンスでは、「様々な種類の交通サービスを、需要に応じて利用できる一つの移動サービスに統合する概念」と定義されています。

近年では交通手段の統合にとどまらず、観光施設の予約や医療サービスとの連携など、移動に関わる幅広いサービスへと概念が拡張されているのが特徴です。

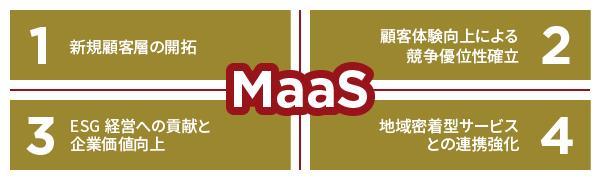

MaaSがもたらす4つのビジネスメリット

MaaSがもたらすメリットとして以下の4つが挙げられます。

- 新規顧客層の開拓

- 顧客体験向上による競争優位性確立

- ESG経営への貢献と企業価値向上

- 地域密着型サービスとの連携強化

順番に解説していきます。

メリット1:新規顧客層の開拓

MaaSの導入により、これまでアクセスが困難だった顧客層への新たなアプローチが可能になります。

免許証を返納した高齢者や車を持たない世帯など、移動手段に制約のある人々は日本全国に数多く存在しています。

従来の交通手段では、バスの運行も難しい地方エリアや公共交通機関が通っていない地域の住民は、企業のサービスを利用したくても物理的にアクセスできませんでした。

しかしMaaSプラットフォームを活用すれば、乗合タクシーやオンデマンド交通と組み合わせて、ドアツードアでの移動サービスを提供できるでしょう。

実際に高齢者の外出機会増加により、地域の商業施設利用が促進された事例も報告されています。

移動制約層という未開拓市場の取り込みは、新たな収益源創出につながる重要な戦略といえます。

メリット2:顧客体験向上による競争優位性確立

MaaSの活用は、顧客の移動体験を劇的に改善し、競合他社との差別化要素として機能します。

従来は複数のアプリや窓口で個別に手続きが必要だった交通サービスが、単一プラットフォームで完結できるため、顧客の利便性は大幅に向上するでしょう。

混雑状態や運行状況がリアルタイムで確認でき、最適なルートを瞬時に選択できる環境は、顧客満足度の向上に直結します。特に土地勘のない旅行者や出張者にとって、煩雑な移動手続きの簡素化は非常に魅力的なサービスとなります。

スマートフォンに慣れ親しんだ世代であれば、直感的な操作で複数の交通手段を組み合わせた移動が可能になります。

顧客体験の質的向上により、リピート率向上や口コミによる新規顧客獲得が期待できます。

メリット3:ESG経営への貢献と企業価値向上

MaaSの導入は環境負荷軽減を通じて、ESG経営の推進と企業価値向上に大きく貢献します。

自家用車利用の減少により、CO2排出量削減や大気汚染改善といった環境改善効果が見込まれるためです。世界持続的投資連合の発表によると、2020年における世界のESG投資額は35.3兆ドルに達し、2018年比で15%増加しています。

投資家のサステナビリティへの関心は新型コロナウイルス後さらに高まっており、ESGに積極的な企業は投資家から高い評価を受ける傾向にあります。MaaSを通じた脱炭素社会への貢献は、企業のESG指数向上につながり、長期的な資金調達の安定化をもたらすでしょう。

環境配慮型企業としてのブランド価値向上は、最終的にキャッシュフロー改善という具体的な経営成果として現れます。

メリット4:地域密着型サービスとの連携強化

MaaSプラットフォームを活用することで、地域の様々なサービス事業者との連携が深まり、新たなビジネスチャンスが創出されます。

地元の交通機関と緊密に連携した地域特化型サービスにより、地域住民のニーズに合わせたきめ細やかな対応が可能になります。

北海道小樽市では観光客の移動をサポートする地域密着型MaaSにより、観光客の利便性向上と地域活性化の両方を実現しています。

京都市の事例では、自転車シェアと公共交通を組み合わせたサービスで観光情報も一元管理し、観光客の回遊性向上に成功しました。

地域の商業施設や医療機関、行政サービスとの連携により、単なる移動手段の提供を超えた包括的なサービス展開が期待できるでしょう。地域密着戦略による顧客との関係深化は、長期的な事業基盤の強化につながります。

MaaS導入の成功事例3選

ここからはMaaSを導入した組織の成功事例を紹介します。

順番に見ていきましょう。

事例1:北海道農村地域でのサブスクリプション型オンデマンドタクシー

北海道の農村地域では、過疎化と公共交通の減少により住民の移動手段確保が深刻な課題となっていました。

地域ではAIを活用した最適経路検索機能付きのサブスクリプション型乗合オンデマンドタクシーを導入し、農村地区から市街地への移動支援を実現しています。

利用者はWEBまたは電話で予約を行い、自宅から目的地までドアツードアでの送迎サービスを受けられるようになりました。従来の路線バスでは対応できなかった細かなニーズに応え、高齢者の買い物や通院といった生活に必要な移動を効率的にサポートしています。

月額定額制の料金体系により、利用者は料金を気にせず必要な移動ができるため、外出機会の増加と生活の質向上につながっているでしょう。地域の交通課題解決と住民の生活改善を両立した成功事例として注目されています。

事例2:沖縄離島での観光客と住民共用の相乗りタクシーサービス

沖縄県の離島地域では、観光客の増加による交通量増大とタクシー乗務員減少という相反する課題に直面していました。

国土交通省の「日本版MaaS推進・支援事業」として選定された相乗りタクシーサービスにより、観光客と地域住民の両方が利用できる交通手段を実現しています。

電話、専用アプリ、さらに乗降点のサイネージ看板からも呼び出しが可能な多様な予約方法を導入し、幅広い利用者層に対応しました。

観光客にとっては土地勘のない離島での移動が格段に便利になり、地域住民にとっては日常の移動手段が充実したという双方にメリットをもたらしています。

限られた交通資源を効率的に活用しながら、観光振興と住民生活の質向上を同時に実現した画期的な取り組みといえるでしょう。

離島という特殊な環境での成功は、同様の課題を抱える地域にとって参考となる事例です。

事例3:関東観光地でのデジタルフリーパスと交通手段統合システム

関東地方の観光地では、鉄道会社と地域が連携したデジタル交通サービスの統合システムが実証されました。

現在地から目的地までの経路検索、観光地情報、駅レンタカー、ホテルなどの表示と予約がワンストップで可能になっています。決済手段としてクレジットカードに加え、既存の交通系ICカードも利用でき、利用者の利便性が大幅に向上しました。

デジタルフリーパス、タクシー観光チケット、入浴施設のデジタルチケットなど、観光に必要な様々なサービスを一元化しています。

観光スポットを選択するだけで自動的に旅行計画が作成され、移動方法と所要時間も自動算出されるため、旅行者の計画立案負担が軽減されています。

既存の交通インフラとデジタル技術を融合させることで、観光体験の質的向上と地域経済活性化を実現した先進的な事例として評価されています。

MaaS参入を成功させる4ステップ実行計画

MaaS参入を成功させる実行計画は、以下の4ステップに分けられます。

1.地域課題分析と目標設定

2.推進体制構築とパートナー選定

3.実証実験の実施と検証

4.本格運用と事業評価

順番に解説していきます。

ステップ1:地域課題分析と目標設定

MaaS参入の第一歩として、解決すべき地域課題の深掘りと明確な目標設定を行います。

まず交通・移動に関して地域で何が起きているのかを分析し、課題を把握する必要があります。

地域課題はヒアリングやアンケートで新たに発掘できますが、観光や福祉等の公共交通以外の分野で既に整理済であることも多いため、自治体の関連部署や地域の関係者と協議を行い、どの地域課題の解決を図るのか意思決定を行うことが重要です。

交通空白地・高齢化・通院難などの具体的な地域課題を整理し、交通事業者、住民団体、福祉・医療機関などの関係者と意見交換を実施します。

解決すべき地域課題を特定した後は、地域課題解決を行うことによる目指すべき姿の設定を行い、地域全体でどのような姿を目指していくのかを明確化します。

ステップ2:推進体制構築とパートナー選定

目標設定完了後は、MaaS事業を推進するための体制構築と適切なパートナー企業の選定を進めます。

推進体制整備では、交通事業者と関連民間企業だけではなく、国の省庁・地方自治体・関連団体・学界を巻き込んだ活動が必要となります。

運営主体を自治体直営とするか、地域交通協議会や事業者への委託とするかなど、体制を明確にし、庁内の交通・福祉・ICT等の横断体制も整備する必要があります。

資金計画作成においては、初期費用・保守費用の明確さと支援体制の充実度を検証し、ベンダー側の導入実績・同規模地域での評価を慎重に判断します。

地域内協力事業者募集では、対象エリアの道路状況や地域住民のITリテラシーに応じた利用設計ができるパートナーの選定が成功の鍵となるでしょう。

ステップ3:実証実験の実施と検証

体制構築完了後は、将来構想の具体化に向けて必要となる検証作業として実証実験を実施します。

実証実験では検証テーマ、検証項目、検証指標、検証ロジック、必要データ、データ取得方法を明確化し、体系的な検証を行います。例えば社会受容性を検証テーマとした場合、公共交通の利用状況変容を検証項目とし、自家用車からの転換需要を検証指標として設定できます。

サービス運用期間中は継続的にサービス内容の見直しを実施し、利用者への見直したサービス内容の周知も並行して行う必要があります。

利用者への周知活動と並行して、運行管理者向けのダッシュボード・報告機能を活用した効果測定を継続的に実施し、データに基づいた改善を重ねることが重要です。

ステップ4:本格運用と事業評価

実証実験の成果を踏まえ、持続可能な事業モデルとしての本格運用へと移行します。

事業評価では、導入したMaaSサービスの効果測定を定量的・定性的な両面から実施し、当初設定した目標に対する達成度を客観的に評価します。

初期導入後の継続的サポートやトラブル対応体制を整備し、運行会社・配車オペレーターなどとの役割分担を明確化した運営体制を確立する必要があります。

次年度取組方針作成では、事業評価結果を基に改善点を特定し、サービス拡充の方向性を検討します。

地域MaaSプラットフォームの導入は単なるICTツールの選定にとどまらず、地域の移動課題をどう解決し、持続可能な仕組みとして定着させるかという公共施策そのものであることを念頭に置いた事業運営が求められます。

MaaS導入で注意すべき3つの落とし穴

MaaS導入で注意すべきポイントとして、以下の3つがあげられます。

- 技術先行でユーザーニーズを見落とす

- 持続可能な収益モデルの設計ミス

- データ連携とシステム統合の困難さ

順番に見ていきましょう。

落とし穴1:技術先行でユーザーニーズを見落とす

MaaS導入で最も陥りやすい落とし穴は、最新技術に注目するあまり利用者の実際のニーズを見落としてしまうことです。

多くの地域で「導入したが思ったように使われない」「利用者が定着しない」という声が共通して聞かれており、技術的な完成度と実用性の間にギャップが生じています。

特に独自アプリの開発では、ダウンロードや操作が心理的・技術的ハードルとなり、継続利用につながりにくいという問題があります。

短期滞在の観光客向けにアプリを開発しても、実際の利用頻度は年に1回程度にとどまることが多く、開発・運用コストに見合わない結果となりがちです。

成功させるためには、技術的な可能性よりも「誰が」「いつ」「どのような場面で」利用するかを明確にし、利用者の立場に立った使いやすさを最優先に考える必要があります。

落とし穴2:持続可能な収益モデルの設計ミス

MaaS事業では、継続的に利益を確保できるビジネスモデルの構築も課題です。

多くのモビリティサービスは公共インフラとしての性格が強く、利用者が多額のコストを支払うものではないため、収益化が困難になっています。

実証実験段階では政府の補助金や支援策に頼るケースが多いものの、補助金が縮小すれば事業の持続可能性が危ぶまれるリスクが常に存在するのです。

初期投資として数千万円から1億円以上の費用が必要となる場合も多く、さらに継続的なシステム更新や利用促進のためのマーケティング費用も発生し続けます。

成功するためには実証実験の段階から本格的な収益モデルの議論を行い、他のプレーヤーとのエコシステムを通じて最終的に自社に資金が流れるスキームを明確に設計する必要があります。

落とし穴3:データ連携とシステム統合の困難さ

MaaSの実現には複数の交通事業者が持つ運行情報や予約・決済システムの連携が不可欠ですが、事業者間の競争意識やシステムの違いが大きな障壁となります。

日本では民営の交通事業者も多く、各社が異なる仕様でデータを管理・運用しているため、積極的なデータ共有が難しい状況が続いています。

バス、タクシー、カーシェアなど各交通事業者のデータをリアルタイムで連携させる仕組みが整わなければ、利用者への最適な案内ができず、MaaSの本来の効果が十分に発揮されません。

データ形式の標準化や、国際標準のプロトコルやAPI連携を取り入れたデータ中継基盤の整備が業界全体で必要になります。

導入前には参加予定の交通事業者との詳細な技術的協議を行い、データ共有に関する合意形成を確実に進めておくことが成功の鍵となります。

MaaSの今後の展望

MaaS市場は今後急速な拡大が見込まれており、日本国内では2021年の約4,906億円から2035年には2兆3,608億円まで成長すると予測されています。

世界規模でも2032年までに16,981億米ドルという巨大市場に発展する見通しです。特に2025年以降は成長ペースが加速すると見込まれており、AI技術の進歩や5G通信インフラの整備が市場拡大を後押ししています。

技術面では自動運転車両との融合が急速に進んでおり、2025年に向けて無人自動運転移動サービスの全国展開が計画されているのです。

国土交通省も「MaaS2.0」としてデータのオープンソース化を推進し、より効率的なサービス連携を目指しています。

社会課題解決の観点では、地方の過疎化や高齢化によるドライバー不足といった深刻な問題への対応策として、MaaSの重要性がますます高まっています。

公共交通の維持や地域経済活性化を通じて、持続可能な移動システムの実現が期待されているのです。

まとめ

MaaS(Mobility as a Service)は、あらゆる交通サービスを一つのプラットフォームに統合し、検索から予約、決済まで一括完結できる次世代交通システムです。

企業にとって新規顧客開拓や業務効率化、ESG経営への貢献など多様なビジネスメリットをもたらします。

MaaS導入のポイントは以下のとおり。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 段階 | 重要な要素 |

| 準備段階 | 地域課題分析と明確な目標設定 |

| 体制構築 | 適切なパートナー選定と推進体制整備 |

| 検証段階 | 実証実験による継続的な改善 |

| 運用段階 | 持続可能な収益モデルの確立 |

成功に向けた注意点としては以下があげられます。

- ユーザーニーズの重視:技術先行ではなく利用者目線でのサービス設計

- 収益性の確保:補助金依存からの脱却と自立的なビジネスモデル構築

- データ連携:交通事業者間の協力体制とシステム統合の推進

MaaS市場は2035年に約2兆円規模への成長が予測されており、自動運転技術との融合も進んでいます。

地域の移動課題解決と事業成長を両立させるため、計画的な導入アプローチが成功の鍵となるでしょう。