ここ数年で多くの製造業がDXに取り組んでいます。さまざまな企業の成功事例が共有されていますが、成功事例として共有されない多くの製造業はどのような状況になっているのでしょうか。今回は、「製造業の実態調査」としてDX推進体制やDX人材の確保について調査を行いましたので、その結果を紹介します。製造業の企業はDXの体制をどのように構築し、どのような課題を抱えているのでしょうか。

目次

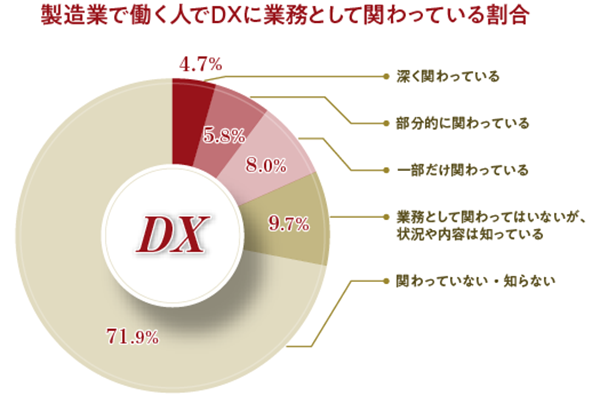

製造業でDXに関わっている人材の割合は?

はじめに、製造業に所属する従業員の中でDXに関わっている人材の割合を確認しましょう。今回のアンケート結果からは、全体の20%程度がなんらかの形でDX推進の業務に関わっていることが分かりました。

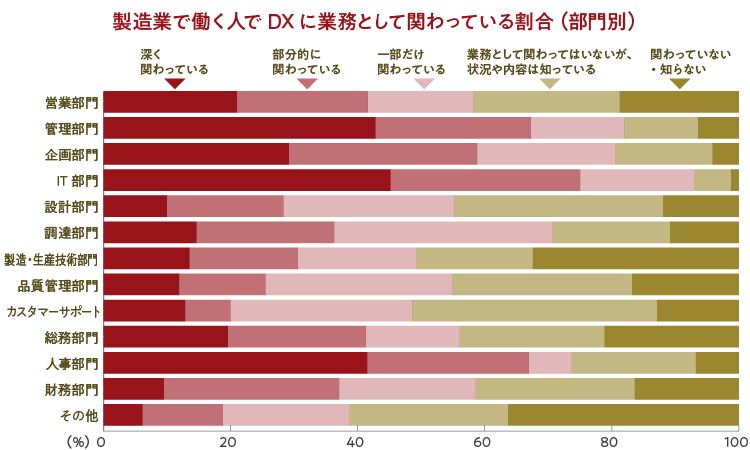

部門別にみると、IT部門は80%程度がDXに関わっており割合が大きいことが分かります。IT部門に次いで割合が大きいのは、企画部門で50%程度、管理部門が40%程度、調達・人事部門がそれぞれ30%程度と高い割合です。一方で、製造・生産技術部門は10%程度とDXに関わる人材の割合が小さいことが分かります。

この結果から、IT部門は社内のさまざまな部門のDXに関わり、全社的なDX推進を主導する役割であることが推定できます。また、割合の大きい管理・調達・人事部門は既にさまざまなDXサービスが提供されており、その導入や運用に関わっている人材が一定数いるのではないでしょうか。

一方で、製造・生産技術部門でDXに関わっている人材の割合が小さい理由は2つ考えられます。1つ目は、そもそも製造現場や生産技術の業務においてDXが進んでいない企業が多いこと。2つ目は、DXは推進されていたとしても、一部の人材のみが集中して関わっており実際に製造業務に従事している人材などはあまり関わっていないと考えられます。

DXの取り組み内容と取り組みの効果

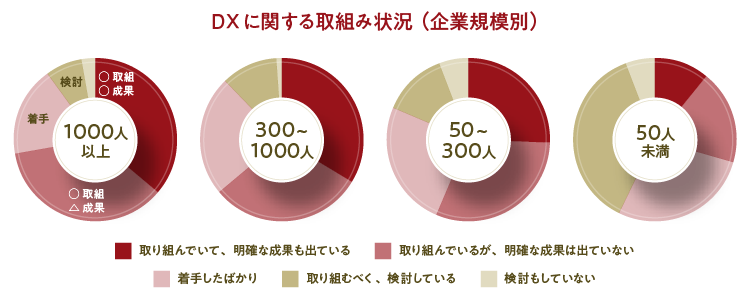

今回のアンケート回答者が所属する企業のうち、80%以上に及ぶ多くの企業がDXに取り組んでいます。しかし、DXに取り組む多くの企業が明確な成果を実感できていないのが実情です。DXへの取り組みと成果を企業規模(所属従業員数)別に見てみると、従業員数が多く規模が大きい企業ほどDXに取り組んでいる割合が大きく、成果も出ている傾向です。この結果から、従業員数が多い方が業務を柔軟に調整しやすく予算もかけられるため、成果に繋がっているのではないかと考えられます。一方で、従業員50人以下の企業はDXに取り組むべく検討は進めているものの、具体的な取り組みには繋がっていない企業が多いことが読み取れます。

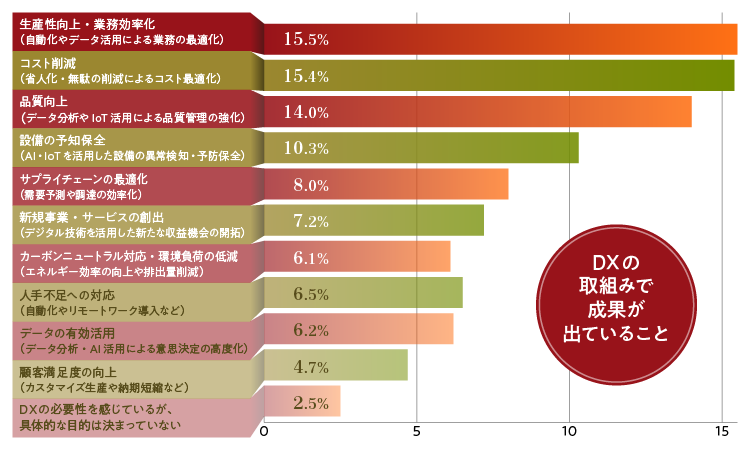

次に、DXに関する具体的な取り組みとその成果について確認してみましょう。具体的な取り組み項目として、「生産性向上」、「業務効率化」、「省人化」、「人手不足への対応」、「コスト削減」などに多くの企業が取り組んでいます。また、品質向上を目的とした取り組みを進める企業も多いです。他にも、生産設備の予知保全やデータの有効活用などの生産技術領域。また、サプライチェーンの最適化など営業・調達領域に関しても積極的な導入が進められています。紹介した各取り組みについては、実に50%以上の方が成果を実感しています。特に「生産性向上」と「コスト削減」を目的とした取り組みについては、60%以上の企業が成果を実感しているという状況です。

一方で、「データの有効活用による意思決定」や「自動化やリモートワークなど、人手不足への対応」について成果を実感しているのは40%程度と他の取り組みに比べて低いです。さまざまなデータを取得できるようになったものの、意思決定に繋がるデータの抽出は簡単ではありません。また、リモートワークは多くの企業で進んでいるものの人手不足を解消するための自動化は簡単ではないことが読み取れます。

DX推進における最大の課題・ハードルは?

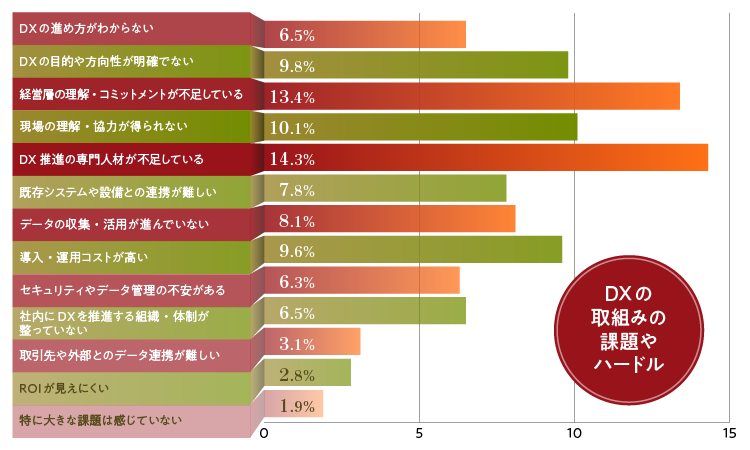

続いて、DXを推進する際にどのような課題・ハードルを感じているか確認します。各企業はさまざまな種類の課題を感じており、その中でも30%程度の企業が感じている課題が「経営層の理解やコミットメントが不足していること(小規模な企業以外)」と「DX推進の専門人材が不足していること」の2点です。この2点については、DX推進に関する課題を議論する際に必ず挙がる課題ではないでしょうか?実際に、DXに関わるメンバーも課題を実感していることが明らかになりました。

他の課題としては、「DXの目的や方向性が明確でないこと」、「現場の理解や協力が得られないこと」、「ツールやシステムの導入・運用コストが高いこと」などが挙げられます。現場の業務内容が大きく変わる施策をIT部門やDXを推進する部門が主導する場合、現場の理解や協力を得るのは簡単ではありません。現場の代表者を推進メンバーに加え、うまく推進側と現場側の調整を行いながら導入することが重要です。また、導入・運用コストについては、得られる成果をどの範囲まで見込む必要があります。短期的な成果だけを見ると、導入・運用コストを回収するのは難しく感じてしまいます。中長期的に広い業務範囲を見据えて効果を判断することが望ましいでしょう。

どのような人材でDX推進体制を構成しているか

DXを推進する際に、多くの企業では従来の従業員が保有しているものとは別のスキルが必要になります。そこで、DXを推進する際にどのような体制で取り組んでいるのかを確認しましょう。

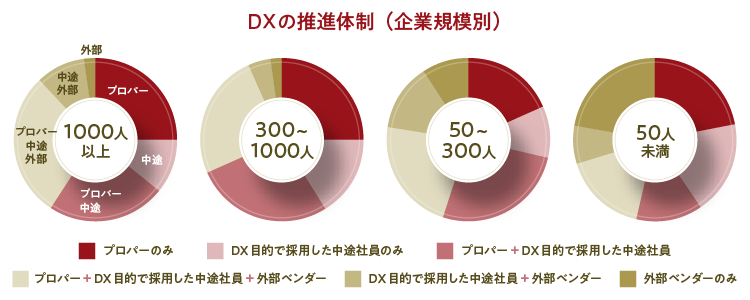

DX推進体制を従来から所属しているプロパー社員だけで構成する企業は、20%強とそれほど多くありません。従来から担当している業務をこなしながら、従来とは異なるスキルを身に付けDXを推進するのは難しいと考える企業が多いのではないでしょうか。そこで、多くの企業ではDX推進を目的に中途社員の採用が外部ベンダーの活用を行っています。外部ベンダーを活用している企業の中で、複数の外部ベンダーと付き合いのある企業と1社の外部ベンダーのみと付き合いのある企業の割合は同程度です。

DX推進体制を企業規模との関係で見てみます。企業規模が大きいほど、プロパー社員を含めた体制となっていることが分かります。これは、企業規模が大きいほど業務調整がしやすいこと。また、多様な人材が所属していることで、適性のある人材がいる可能性が高いことが考えられるのではないでしょうか。DX推進にはデジタル技術に関するスキルだけではなく、業務に関する深い知識や経験も必要となるためプロパー社員と中途人材や外部ベンダーを組み合わせた体制は理想的な体制です。一方で、企業規模が小さいほどプロパー社員をDX推進体制に組み込む割合は小さくなり、外部ベンダーを積極的に活用しています。人数が少ないことで社内の配置転換や業務調整が難しいことから、外部の人材を有効活用するという考え方が読み取れます。

DXに関する人員・スキルの充足状況

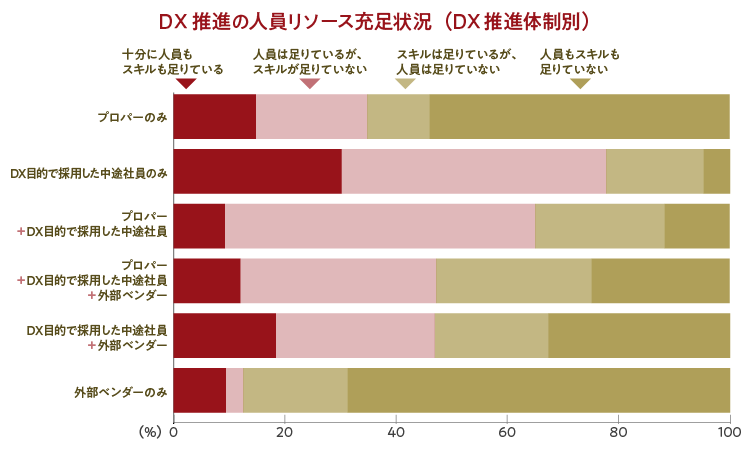

現在の推進体制で、人員・スキルの双方が十分足りているのか、それとも不足しているのかを確認します。アンケートの結果から、人員・スキルが共に充足している企業は15%程度しかなく、かなり少ない状況です。多くの企業は、人員・スキルのいずれか。もしくは両方が足りていないと感じているようです。

人員・スキルの充足状況を企業規模別で見てみると、企業規模が大きいほど人員もスキルも足りていないという割合が高いという結果でした。これは、事前のイメージとは異なる意外な結果に感じます。人数やスキル総量の絶対値は多いものの、DXで取り組む項目が多岐にわたり規模も大きいことから、人員とスキルの需要に対する供給が不足していると想定されます。

次にDX推進体制と人員・スキルの充足状況のアンケート結果を組み合わせてみましょう。プロパーのみ及び、外部ベンダーのみで体制を構築している場合には、人員もスキルも不足している傾向が強く出ています。一方で、複数のプロパーや中途社員、外部ベンダーなどさまざまな人員を組み合わせている企業では、人員・スキルが充足していると感じている割合が大きくなっています。この結果から、プロパー・中途社員・外部ベンダーをうまく組み合わせることが、DXを強く推進する体制の構築には重要であると考えられるでしょう。

DX推進に不足する人員を確保するための調達手段

多くの企業がDX推進のための人員やスキルが不足している状況で、どのように必要な人員やスキルを確保していこうと考えているのでしょうか。不足人員を補填するために、多くの企業は外部ベンダーの活用や中途人材の新規採用など、外部から新たな人材を獲得しようと考えています。

また、外部人材を採用しDXを推進していくためには、採用と並行して「社内文化やマインドセットの醸成」、「既存社員のデジタルリテラシー向上」に取り組む必要があると考えています。その上で、社内組織を従来の体制からDX推進に適した横断的な体制に変更し、外部から獲得した人材が既存社員と協力して活躍できる場の構築が必要です。

社内DX人材の育成に向けた教育の実施と課題

外部人材の確保と並行して、社内でDX人材の育成を行うことも重要です。そのために、7割以上の企業が社内従業員向けのDX教育を実施しています。ただし、DXに関する年間の教育計画を立てている企業は多くありません。多くの企業は、必要なタイミングで必要な部署・職種にのみ社内教育や外部研修、社内セミナーを組み合わせて実施しています。

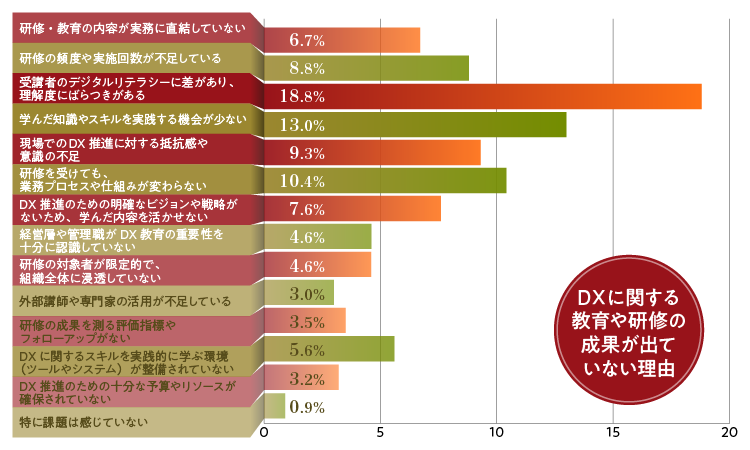

さまざまなDX人材の教育の結果、50%程度は成果に繋がっていると実感しています。一方で、残りの50%程度はあまり効果が出ていないと回答しており、改善が必要です。効果が期待通りに出ていない理由としては、「受講者のデジタルリテラシーのばらつき」がもっとも多く挙げられています。次に、「学んだDXに関する知識を業務で実践する機会が少ない」こと。また、「DXに取り組もうとしても、既存の業務プロセスや仕組みを変更するハードルが高い」ことが挙げられています。時間をかけて取り組んだ教育を成果に繋げるためには、既存の業務プロセスや仕組みも合わせて改良することが重要です。また、学んだ教育内容を実践する機会を作る所まで含めて教育プログラムを構築するといいでしょう。

今後、期待されているDX関連の教育内容は、「業務に直結するDXの基礎知識やデータ活用」、「データ分析の基礎的な内容」、「AIや機械学習の基礎と活用事例」です。また、DXに関する業務を担当している場合には、「IoTセンサー技術の活用」や「クラウド・ITインフラの基礎」、「DX推進を行うためのマネジメントスキル」など、このような教育に対する需要も強くあります。

いかにDX人材を確保していくかが大きな課題

各企業が抱える課題を解消するためにDXに取り組む企業は多くあります。既に取り組みの効果を実感している企業はあるものの、多くの企業では人材やスキル不足。また、社内環境が変わらないことから、十分な効果が得られていません。

DXに関する施策を推進し効果を十分に出すためには、スキルを持った人材を組み合わせて推進体制を構築することが重要です。しかし、社内で必要なスキルを保有した人材を育成することは簡単ではありません。また、新たに外部から採用しようと思っても、既に希少性が高く採用が難しい状況に陥っています。

全社向けの基礎的な教育は社内で実施しつつ、外部からの中途採用や外部ベンダーとの協力関係を構築し、社内外のメンバーをうまく組み合わせた体制の構築がDX成功に繋るのではないでしょうか。