SNSにはさまざまなインフルエンサーがおり、製造業関連でも有益な情報を投稿している方が多くいます。そこで、製造業×ITに関連する領域で注目を集めているインフルエンサーの方に、製造業で働く人の学びに繋がるテーマで取材をさせて頂く連載を始めます。

今回は、Xで「日本の製造業に貢献するために」という観点で投稿を続けている「ひまろ@製造業xデジタル/IT の人(以下、ひまろ)」さんに、製造ソリューション選定の失敗について考えられる要因と失敗を避けるために取り組みたいことについて、お話を伺いました。

Xのアカウント:https://x.com/mshgao

情報発信を始めた経緯

一之瀬 この連載では、インフルエンサーの方々に情報発信を始めた経緯をお伺いしたいと思います。ひまろさんは、Xでさまざまなポストをされていますが、どのような経緯で情報発信を始めたのでしょうか?

ひまろ もともとは、当時所属していた企業で作成した成果物を業界の方に知ってもらうためにアカウントを作成しました。でも、製造業向けにポストをしている中で想定よりもフォロワーが増えてきて、当初の目的だった成果物を発信するとステマになってしまうかもしれないと思い、結局当初の目的を果たすことはできませんでした。

一之瀬 いわゆるステマ規制の検討が始まったのが2023年の3月。10月に景品表示法が改正されました。ひまろさんのアカウント作成が2021年5月なのでステマ規制の正式な検討開始前かもしれませんが、のちのステマに繋がるリスクを避ける重要な判断でしたね。

ひまろ その後は、プロフィールにも書いていますが「日本の製造業に貢献するためにどんな事ができるか?」を日々考え、気になったニュースや書籍の紹介・解説などをポストしています。段々とフォローしてくださる方も増え、今では5,000名以上の方にフォローして頂いています。発信を続けていると、いろいろな人に声をかけてもらえるようになり、オフラインでコミュニケーションを取ったり、クローズドの場で情報交換をしたりと私自身にとっても勉強になる機会が増えてきました。

一之瀬 発信をすることで情報が集まってくるということはたまに聞きますが、まさにその状態を実現できているということですね。私も、ひまろさんの投稿を見て勉強させて頂き、連絡を取らせて頂いたうちの一人です。

製造ソリューション選定がうまくいかない

一之瀬 では、ここから今回の本題に入っていきたいと思います。DXの推進が進められている中で、多くの製造業はDXに取り組んでいます。世の中にさまざまな成功事例が公表されている中で、Koto Onlineで実施したアンケート結果でも出ているように多くの企業が十分な成果を実感できていません。今回は、以前ひまろさんがXでポストされていた「DXに関連するパッケージ選定を失敗する要因」について、教えて頂きたいと思います。

ひまろ パッケージ選定を失敗してしまう要因は、いくつかに分類できます。具体的な要因の話に入る前に、今回の議論の前提としてパッケージ選定は、大手向けERPのSAPのように、デファクトスタンダードになりつつあるもの以外のいわゆる製造ソリューションについてお話できればと思います。

一之瀬 今回扱う「製造ソリューション」というのは、2024年版ものづくり白書の第5章で説明されているように、「製造事業者の工程やプロセスの改善をサポートする機器やソフトウェア、サービス」のことですね。

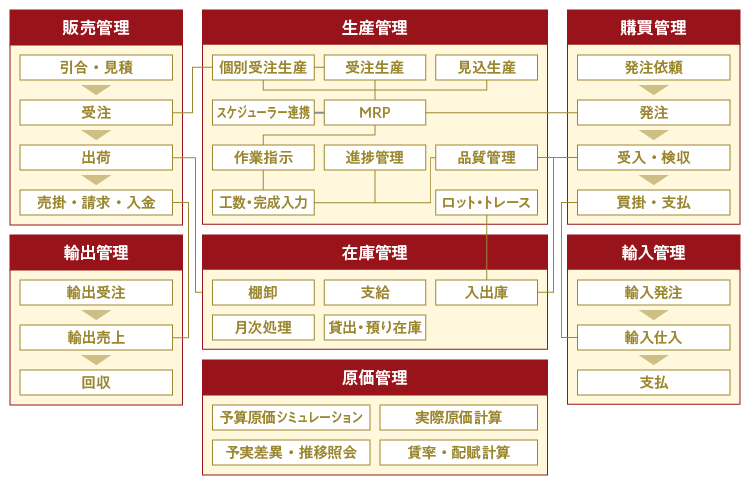

ひまろ そうですね。製造ソリューション選定がうまくいかない理由の一つは、「導入する目的が明確になっていない」ことです。「手段が目的化している」などと言われることも多いですが、目的の明確になっていない取り組みや、システムを入れることが目的となってしまう問題については、他でも語られることが多いので、今回の議論では細かく触れません。今回取り上げたい製造ソリューション選定がうまくいかない要因の一つ目は、「標準・型を十分理解できていないこと」です。製造ソリューションの範囲や定義について、いわゆる教科書的なものは存在します。しかし、ベンダーだったり、SIerだったり、担当者だったりの違いによって、製造ソリューションの定義や解釈が異なるのが実情です。ここが原因で、すごく悩んでいるエンドクライアントは多いのではないでしょうか。例えばPLMでもMESでも同じで、どの会社もカタログ的な機能は持っていますが、カタログの共通項以外の部分の搭載箇所が異なります。例えばある機能が、A社はERPに含まれていて、B社はMESに含まれていて、C社は生産管理システムに含まれている。各ベンダーは、それぞれが正しいと考える思想に基づいて構築しているのですが、導入する側と認識を統一するのが難しいという点が、製造ソリューション導入における難しさの一つなのかなと思います。

一之瀬 確かにそうですね。私も製造ソリューションについて勉強をし始めた所ですが、インターネット上の無料記事を読んでいても、ベンダーごとの比較がわかりやすくまとまっているものは見つけられていないです。

ひまろ 製造ソリューション、例えばPLMやMES、ERPなどのキーワードをGoogle Alartに登録していて新しい記事が出たら読みにいくようにしていますが、うまくまとまっている記事はあまりないですね。中にはいい記事もあるんですけれども、そもそも前提知識がないと、いいのかどうかも判断できないのではないでしょうか。例えば、分類がきちんとされていない状態で100社近い企業が紹介されている記事があります。また、「ある機能を扱っているベンダー10選」という記事の中に、ベンダーではなくSIerが入っている場合。「あるパッケージソリューション10選」という記事の中に、他領域のパッケージソリューションに分類される機能が含まれている場合があるので、読者側は混乱してしまいますよね。

一之瀬 私がインターネット上の記事を読んでいても理解が深まらなかったのには、そういう理由があったのですね。製造ソリューション選定がうまくいかない理由について、「標準・型を十分理解できていないこと」以外に、何かありますでしょうか?

ひまろ もう一つは、「見えている範囲、知っている所で選ぼうとすること」がうまくいかない原因になっていると考えています。これは私の個人的な印象ですが、日本の製造業の中には、付き合いがあるベンダー、お抱えで声をかけやすいベンダーにとりあえず声をかけてみるという企業が多いのではないでしょうか。でも、声をかけたベンダーが自社の扱っている製品や自社の状況に合っているかどうかはわからないですよね。

一之瀬 知り合いや声をかけやすい所に声をかけるというのは、気持ちはわかります。特に、中身を十分に理解できていない状況で多くの選択肢の中から自社に合う製造ソリューションを選定するのは、かなり大変そうです。

ひまろ 特に近年は、製造ソリューションを提供するスタートアップ企業が多く出てきており、自社に合うかどうかを調査するにはかなりの労力がかかります。たまたま営業に来たベンダーや知り合いのベンダーのシステムを導入するのは簡単ですが、その製造ソリューションが本当に自社に最適なものなのかどうかはわかりませんよね。

自社に適した製造ソリューションの選び方

一之瀬 製造ソリューション選定がうまくいかない理由について、「標準・型を十分理解できていないこと」と「見えている範囲、知っている所で選ぼうとすること」の2つを挙げて頂きました。まず、後者について自社に合った製造ソリューションを見つけるためには、どのような手段が取れるのでしょうか?

ひまろ まず伝えたいのは、目の前の1,2社だけを検討して終わらせないということですね。一方で、世の中にある膨大な製造ソリューションのすべてについて、営業担当者と面談をして一つずつ検討していくのは現実的ではありません。やはり、ある程度は絞り込んだ上で詳細の検討を進める必要があります。

一之瀬 その絞り込みの部分について、何かアドバイスできることはありますか?

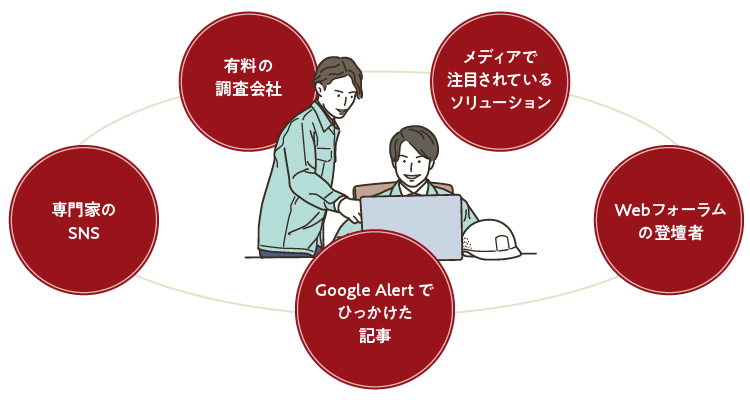

ひまろ 大事なのは、日頃から情報収集をするということです。情報収集の候補としては、有料で調査記事を出している企業の情報を活用することではないでしょうか。無料の記事からは得られない情報が得られますし、自社に合った情報が見つかるかもしれません。ただ、製薬系や食品系などのように一部業界が絞られている場合もありますが、ほとんどのケースでは業界が細かく分類されているわけではありません。自社にピンポイントに合致しない可能性がある点には、注意が必要です。有料の調査会社以外にも、インターネット上で情報収集する手段も効果的です。いい製品というのは注目されていますし、多くの企業に導入されて成果を出している製品は目にする機会が多くなります。そういう情報を集めるのに、インターネットは有効です。先ほども言いましたが、私はGoogle AlertにMESやPLMや有力なソリューションベンダー名などのキーワードを登録しておいて、通知が来た記事に目を通すようにしています。

一之瀬 ひまろさんは、Xでよくニュース記事をポストされていますよね。私は自分ではすべて追いきれないので、ひまろさんがポストされた記事は目を通すようにしています。

ひまろ そうですね。どうしても時間が取れない場合には、私のポストをうまく使うというのも、選択肢の一つかもしれませんね(笑)。後は、セミナーにどの企業が登壇しているのかという情報も追っています。業界で注目されている企業は呼ばれる頻度が増えます。登壇している企業の中には、広告費を支払って登壇する場合もありますが、それでもきちんと広告費を投入してでも売りたい、自信を持った製品ということなので注目する価値はありますよね。ここまではインターネット上の話ですが、ベタな所では展示会も大事です。一度に多くの企業とコミュニケーションが取れるので、その場でコミュニケーションを取り情報収集するというのも効果的だと思います。

一之瀬 そのように集めた情報を元に、膨大な候補の中から有力な企業を絞り込み、導入に向けた詳細な議論を進めていくということですね。

標準・型を学ぶ方法

一之瀬 もう一つの課題が、「標準・型を十分理解できていないこと」でした。こちらについては、どのように学べばよいのでしょうか?私自身もどのように理解を深めていけばいいのか悩んでいるので、ぜひ教えて頂きたいです。

ひまろ 先ほどお話した内容とも重複しますが、知識のない状態で無料記事などから正しい情報を選び取っていくのは難しいです。そこで、導入を検討している製造ソリューションに関して深い知見を持っている人が発信している情報や書籍などから情報を得るといいと思います。あとは、工場のシステムについてはISA95という規格があるので、その内容を把握しておくことも重要です。

<関連リンク>

isa-95とは?仕組みや製造業で導入するメリットについて解説

一之瀬 ひまろさんは、noteで書籍をまとめてくださっていますよね。実は、ひまろさんのnoteで紹介してくださっていた書籍を購入して勉強しています。

ひまろ あの書籍紹介noteをまとめようと思ったのは、所属先に新しく入ってきた後輩に相談されたことがきっかけでした。バリバリと働いていた時代はOJTで必要なノウハウを伝達えていくことができましたけれども、働き方改革が進んでいる今は業務時間内ですべてを伝えきることはできないですよね。製造業・特に工場で働く人はもちろんですが、知識を定着化させたい若手社員、今までとは違う領域にチャレンジする方がリスキリングの観点で知識を身に付けたい場合にも効果的です。

一之瀬 noteでは、「まずはここから」編として紹介されていますね。今後、さらに別の切り口でも書籍紹介をする予定でしょうか?

ひまろ そうですね。「まずはここから」編は各テーマの最初に読むべき1冊を紹介しています。次に、経験を積んだ方が理解を定着化させるための「定着化へ」編、また隣接事項や読むのが大変な名著を紹介する「さらに深く」編を考えていますが、まとまった時間が取れておらず、まとめるのは少し先になりそうです。

一之瀬 「まずはここから」編でも多数の書籍が紹介されているので、基礎的な知識を身に付けながら、次のnoteの紹介を楽しみに待ちたいと思います。

標準・型を学ぶためにおすすめの書籍

一之瀬 「まずはここから」編の中でも、特に幅広い方に読んでもらいたいと考えているおすすめの書籍を紹介して頂けないでしょうか?

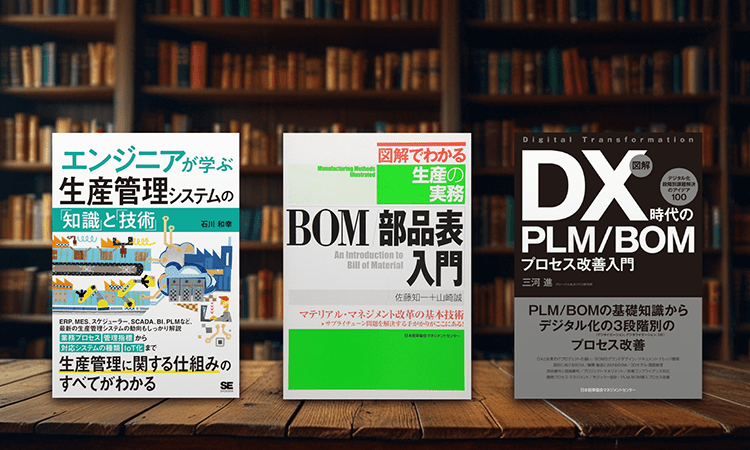

ひまろ そうですね。では、私がnoteで紹介している書籍の中から、生産管理システム全般とPLM、BOMのそれぞれについて3冊紹介したいと思います。一冊目は、『エンジニアが学ぶ生産管理システムの「知識」と「技術」』です。私のポストでは何度か紹介していますので、フォローしてくれている方の中には、既に購入して読んでいるという方もいるかもしれません。生産管理を中心としたシステムの実態に合わせて解説されているため、工場におけるシステムの全体像を理解することに繋がります。本書では工場のシステムの分類をISA95のフレームワークと同様に説明していますので、ISA95も合わせて確認しておくといいと思います。

一之瀬 実態に合わせたシステム分類や工場における生産管理を中心としたシステムの全体像理解が、課題である「標準・型を十分理解できていないこと」を解消することに繋がるということですね。

ひまろ はい。この本に書いてある知識を持っていれば、ベンダーやコンサルタントの発言がどの程度正しいのか自分で判断できるようになります。工場のシステム導入は1つの製造ソリューションでは成立しないので、導入したい領域に加えて周辺領域についても最低限の知識はMustです。ユーザー側がきちんと知識を身に付けることで、別業態の実績や経験、1つの製造ソリューションに偏った知識を元にした判断による製造ソリューション選定の失敗を避けられます。ただし、本書のすべてを盲目的に信用することは望ましくありません。生産管理システムの開発は日進月歩で進んでいますし、情報の扱いや概念については変わっていくこともあります。ベースとなる1つの考え方を持つために読んでみるといいでしょう。

一之瀬 『エンジニアが学ぶ生産管理システムの「知識」と「技術」』については、個別にnoteでも紹介されていましたね。さらに詳しい紹介はこちらのnoteを読んで頂ければと思います。次は、BOMに関する書籍でしょうか?

ひまろ 製造業にシステムを導入する際には、BOMを避けて通ることはできないです。ただ、BOMにもさまざまな種類があり、それぞれのBOMの定義や現場での使われ方も理解する必要がありますよね。BOMに関する書籍は多く出ていますが、『BOM/部品表入門:マテリアル・マネジメント改革の基本技術』が多く読まれているのではないでしょうか。ERPを導入するにあたって、BOMに課題感を感じている企業はとても多いです。今後は、PLMやMES、BOMを必須とするシステムのニーズが高まっていきますので、BOMに関しても基本的な知識を身に付け、うまく扱えるようにしておく必要があります。

一之瀬 確かに、E-BOM、M-BOM、S-BOM、購買BOM、生産準備BOMなど、さまざまな種類がありますよね。それに、同じ単語を使っていても企業・人ごとに定義のずれが発生していそうです。議論の土台となる基礎知識は必要ですね。では、最後にPLMに関する書籍の紹介をお願いします。

ひまろ PLMについては、こちらも何度かポストで紹介しているので知っている方もいるかもしれませんが、『DX時代のPLM/BOMプロセス改善入門』を紹介しています。本当はこちらも個別noteで紹介したいのですが、過去にポストした内容をまとめられていません。最初に紹介した『エンジニアが学ぶ生産管理システムの「知識」と「技術」』と合わせて必読の書だと思っています。この書籍の素晴らしい点は、バリューチェーンやエンジニアリングチェーンの全体像を分かりやすく解説しており、実践で生じる課題に複数の解を提示していることです。また、昨今取り上げられるトピックの解説も豊富なので、トレンドの理解にも適しています。

一之瀬 まだ読み始められていませんが、私もこの書籍は購入しました。設計担当者も読んだ方がいいとのことなので、早めに目を通さないといけないですね。

ひまろ 目次を見てもらって、担当業務に関係する章から読むという読み方でもいいと思います。勉強になる内容が多いので、ぜひ多くの方に読んでもらいたいですね。

最後に

一之瀬 今回は、製造ソリューションがうまくいかない要因として、「標準・型を十分理解できていないこと」と「見えている範囲、知っている所で選ぼうとすること」の2点を挙げて頂きました。また、それぞれの要因を解消するために、どのような観点でどこから情報収集すればいいかという対応策についても、詳しく紹介して頂きました。

ひまろ 製造ソリューション選定には、どの企業・担当製品でも共通して「これだけやれば完璧」というプロセスはありません。そこで、今回紹介した内容を基本とし、自社の状況に合わせた製造ソリューション選定のプロセスを構築していってもらえるといいのではないかと思います。また、今回は取材を受ける側でしたが、今後のインフルエンサーコラボの記事を読者側としても楽しみにしています。